Das traditionelle Weihnachtskonzert der Fakultät Bauingenieurwesen findet in diesem Jahr am 9. Dezember um 17 Uhr im Foyer des Beyer-Baus statt – wobei Kenner des Hauses wissen: Das wunderschöne Foyer (mit Stuckdecke und Treppen-Bühne) befindet sich im 1. OG des Hauses. Mittlerweile steht das Programm, vom Kirchenlied aus dem 14. Jahrhundert über Bach bis zur Moderne ist alles dabei. „Dabei werden wir diesmal auch ein wenig international, zumindest englischsprachig“, verrät die Initiatorin und Organisatorin Susanne Saft. Drei Ensembles bestreiten das Programm: die Bauharmoniker, die Smart Musicians und ein Streichsextett; sie treten allein oder gemeinsam auf. Das Publikum darf diesmal auch wieder an zwei Stellen mitsingen. Glühwein gibt’s wie immer vom Fachschaftsrat. Und bis auf den Glühwein ist natürlich alles kostenlos – Gäste willkommen!

Workshop: Modelling in Geomechanics

Am 07.12.2010 findet am Institut für Geotechnik von 14 bis 17 Uhr ein Workshop zum Thema „Modelling in Geomechanics“ statt. Eingeladen sind als Auslandsgäste Professor Tamagnini von der Università degli Studi di Perugia und David Masín von der Karls-Universität in Prag. Aktuelle Forschungsthemen, welche am Institut zur Zeit bearbeitet werden, werden vorgestellt und im Anschluss diskutiert. Der Workshop ist öffentlich; bei Interesse können Studentinnen und Studenten sowie MitarbeiterInnen gerne teilnehmen. Ort des Workshops: Bibliothek im Anbau des Neuffer-Baus.

Wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) gesucht

Am Institut für Baukonstruktion (Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weller) sind ab 01.04.2011 und 01.10.2011 zwei Stellen eines/einer wiss. Mitarbeiters/-in für die Dauer von jeweils 5 Jahren zu besetzen (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG). Die Vergütung erfolgt nach TV-L, Stufe E-13.

Das Institut bietet ein attraktives Arbeitsumfeld, ein aufgeschlossenes und kompetentes Team, eine sehr gute Ausstattung in Labor und Prüfhalle, umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und gute Kontakte zu anderen Forschungseinrichtungen wie auch zur Industrie.

Aufgaben

- Bearbeitung und Koordinierung von nationalen und internationalen Projekten im Bereich des Konstruktiven Glasbaus mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten

- Mitwirkung in der Lehre und Betreuung von Studierenden; Ausarbeitung von Lehrmaterialien

- Mitwirkung bei allgemeinen Organisationsaufgaben, Tagungen und Workshops

- wissenschaftliche Weiterqualifikation (Promotion) ausdrücklich gewünscht

Voraussetzungen

- wiss. HSA als Dipl.-Ing. Bauingenieur/in

- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

- Eigeninitiative

- Kontakt- und Einsatzfreude sowie Bereitschaft zur Teamarbeit

- pädagogische Eignung und didaktische Fähigkeiten

- Berufserfahrung erwünscht, aber nicht Vorraussetzung

Frauen und Schwerbehinderte sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 03.01.2011 mit den üblichen Unterlagen und frankiertem Rückumschlag an:

TU Dresden

Fakultät Bauingenieurwesen

Institut für Baukonstruktion

Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weller

01062 Dresden

Auskünfte über Tel.: 0351 463-34845

Großer Lauschangriff auf alte Bauten

Dresdner Bauingenieure wollen Bausubstanz erhalten helfen

Alles wird älter! Nicht nur die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig an, sondern auch die unserer Bauwerke. Wir haben über die vergangenen Jahrhunderte einen riesigen Wert an bestehender Bausubstanz geschaffen, und dieser ist nicht so einfach zu ersetzen. Nicht nur die große wirtschaftliche Bedeutung, sondern auch der ideelle Wert der vorhandenen Bauwerke zwingt uns dazu umzudenken. So sind heute schon mehr Bauingenieure damit beschäftigt bestehende Bauwerke zu erhalten anstatt neue zu bauen. In Dresden haben Forscher einen Weg gefunden, mit Hilfe von innovativen Messtechniken mögliche Schädigungen von Bauteilen rechtzeitig zu erkennen.

Der Umgang mit bestehenden Gebäuden erfordert eine ganz andere Herangehensweise als dies für die Planung eines neuen Bauwerkes nötig ist. Das Bauwerk existiert bereits und Materialeigenschaften sowie Bauteilabmessungen lassen sich nicht mehr groß beeinflussen. Die Aufgabe des Bauingenieurs ist es, das bestehende Bauwerk so zu sanieren und instand zu setzen, dass eine weitere Nutzung möglich ist.

Allerdings ist die Bewertung der Trag- und Nutzungssicherheit nicht immer so einfach möglich. Meist existieren nur unvollständige oder überhaupt keine Unterlagen über das Bestandsbauwerk, und so müssen die benötigten Informationen durch eine umfangreiche Bestandsanalyse zusammengetragen werden. Doch ist nicht alles über das Bauwerk so einfach in Erfahrung zu bringen. Gerade Stahlbetonbauwerke aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts haben oft eine zu geringe Bewehrung. Rein rechnerisch dürfte das Bauwerk gar nicht mehr stehen, aber die Realität sieht anders aus.

Um diesen Widerspruch zu lösen, greifen Bauingenieure gerne auf Versuche zurück und führen Probebelastungen durch. Die zu untersuchenden Bauteile werden dabei mit Hilfe von Hydraulikzylindern belastet und die Verformungen des Bauwerkes gemessen.

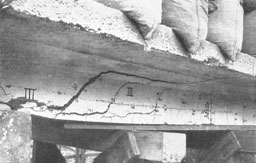

Diese Methode des Nachweises wird bereits seit vielen Jahrhunderten genutzt, weil sie für jeden offensichtlich beweist, dass das belastete Bauteil der Belastung standhält. Doch ist das reine „Bestehen“ des Versuches kein ausreichendes Kriterium dafür, dass das Bauteil auch in Zukunft nicht einstürzt. Deshalb darf während des Belastungsversuches das Bauteil nicht geschädigt werden, d. h. es dürfen sich keine großen Risse bilden oder die Decke nach dem Versuch stark durchhängen.

Diese Schädigungen werden während eines Belastungsversuches dadurch ausgeschlossen, dass das Bauteil die ganze Zeit messtechnisch überwacht wird. Die Verformungen werden online aufgezeichnet und können am Bildschirm in Echtzeit bewertet werden. Erreichen die Messwerte während des Versuches bestimmte Grenzwerte oder nehmen die Verformungen sehr stark zu, ist dies ein Anzeichen für ein sich ankündigendes Versagen. Bisher dürfen Bauteile nur dann durch Probebelastungen untersucht werden, wenn sichergestellt ist, dass sich ein Versagen rechtzeitig ankündigt.

Doch es gibt auch Versagensformen, bei denen eine solche Ankündigung nur sehr gering wahrnehmbar bzw. messbar ist, so dass eine rechtzeitige Entlastung nicht möglich ist und Schädigungen also nicht sicher ausgeschlossen werden können.

Genau mit diesen Versagensformen beschäftigt sich seit einem knappen Jahr eine Dresdner Forschergruppe intensiv. Ziel der Forschungsarbeit ist es, mit Hilfe von photogrammetrischen Aufnahmen und der Messung von Schallemissionen eine Vorankündigung auch bei diesen Versagensarten wahrnehmen zu können.

Bei der Photogrammetrie werden Punktmuster künstlich auf die Bauteiloberfläche aufgesprüht und diese während des Versuches ständig photographiert. Eine automatische Bilderkennung ermöglicht Punktverschiebungen im Mikrometerbereich zu messen und so bereits kleinste Veränderungen im Tragverhalten zu erkennen.

Während die Photogrammetrie das Bauteil von außen überwacht, werden die Vorgänge im Bauteilinneren mit Hilfe von Schallemissionen beobachtet. Jeder noch so kleine Bruchvorgang im Bauteil erzeugt Schallwellen die gemessen werden können und so erkennen lassen in welchem Zustand das Bauteil wirklich ist, obwohl es von außen vollkommen intakt scheint.

Mit Hilfe dieser beiden innovativen Messtechniken sollen in den nächsten Jahren Indikatoren entwickelt werden, die rechtzeitig eine Schädigung ankündigen und so Probebelastungen auch bei den Bauwerken eingesetzt werden können, bei denen es bisher nicht erlaubt war.

Diese Erweiterung der Methode des experimentellen Tragsicherheitsnachweises würde es ermöglichen eine große Anzahl von bestehenden Tragwerken, für die heute kein rechnerischer Nachweis möglich ist, zu erhalten, einen Abriss zu vermeiden und Bausubstanz zu schonen.

Gregor Schacht

Dieser Beitrag erhielt im Rahmen des Wettbewerbs Wissenschaftsreportage auf dem Doktorandensymposium 2010 des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) einen Sonderpreis. Gregor Schacht ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Massivbau der TU Dresden.

Simulation von Blechumformprozessen

Dr. A. Haufe (DYNAmore GmbH) nennt bei seiner Einführung einige Referenzkunden aus der Automobilbranche

Dr. A. Haufe (DYNAmore GmbH) nennt bei seiner Einführung einige Referenzkunden aus der AutomobilbrancheZu einem Infotag trafen sich im Computer-Pool des Fakultätsrechenzentrums der Fakultät Bauingenieurwesen Fachleute aus ganz Deutschland, um die Simulation von Blechumformprozessen mit LS-DYNA und eta/DYNAFORM kennen zu lernen. Werkzeugkonstrukteure und Methodenentwickler aus dem Bereich der Metallumformung erhielten in Fachvorträgen grundlegende und weiterführende Informationen zum Einsatz des Softewarepakets. Zwischen dem Fakultätsrechenzentrum und der Dynamore GmbH besteht seit 2007 eine enge Zusammenarbeit. Im Projekt „Bewertung von Methoden und Kriterien zur Sensitivitätsanalyse bei nichtlinearem Strukturverhalten“ wurden existierende Sensitivitätsmaße und Methoden zur Sensitivitätsanalyse hinsichtlich ihrer Eignung bei nichtlinearem Strukturverhalten untersucht. Im Ergebnis wurde der Stand der Wissenschaft und Technik erarbeitet und festgestellt, dass bestehende Methoden und Algorithmen entscheidende Nachteile aufweisen. Sie sind entweder für nichtlineares Strukturverhalten grundlegend nicht geeignet oder ihr Einsatz erfordert einen nicht realisierbaren Rechenaufwand. „Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für ein durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Sachsen gefördertes Projekt zur Erforschung und Entwicklung von Methoden zur effizienten globalen Sensitivitätsanalyse als Grundlage eines innovativen Software-Prototypens im Entwurfsprozess“, freut sich der Leiter des Fakultätsrechenzentrums, Dr.-Ing. Uwe Reuter.

Lesefaule Bauingenieure?

Erstsemester (oder andere, die es noch nicht sind) müssen sich in der SLUB anmelden: Die Sächsische Landesblibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden weiß daher, wer wie lesefreundlich ist. Bauingenieure, lesen wir heute im Blog der Bibliothek, sind eine eigene Erwähnung wert, allerdings nicht in der Abteilung Ruhm: „Bereits weitgehend komplett sind wir z.B. in Architektur, Erziehungswissenschaften, Jura, Medizin, Philosophischer Fakultät und Wirtschaftswissenschaften (jeweils über 90 bis 100%), besonders unterrepräsentiert sind Informatik (56%), Bauingenieurwesen (66%) und – man lese und staune – Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften (73%).“

Vielleicht aber ist der Stundenplan ja auch nur zu voll und es war noch keine Zeit! Anmelden ist immer möglich und lohnt sich, denn die SLUB ist ein feiner Ort für Buchrecherche – und liegt ja auch nicht wirklich weit vom Beyer-Bau entfernt. Geöffnet hat die SLUB übrigens zu durchaus freundlichen Zeiten (Zentralbibliothek | Bereichsbibliothek DrePunct)

Festungsbau und Baukultur

Im Rahmen der Reihe „Seminar für Bauwesen“ spricht am kommenden Donnerstag (25.11.2010) Dr. Stefan Bürger (TU Dresden, Philosophische Fakultät) über „Festungsbau und Baukultur – Neues zur Ingenieurbaukunst der Frühen Neuzeit“. Der Vortrag findet wie gewohnt 18:30 Uhr im Beyer-Bau, George-Bähr-Str. 1, Hörsaal 118 statt. Die Veranstaltung des George-Bähr-Forums wurde nachträglich dem ursprünglichen Programm hinzugefügt.

Fachschaftsrats-Wahlen

Vom 23.11.-25.11.2010 werden an der TU Dresden wieder die Fachschaftsräte gewählt. Um die studentische Mitbestimmung auf Hochschulebene zu sichern und die studentischen Interessen zu vertreten, gibt es Fachschaftsräte. Auch wenn nur wenig zu wählen ist (es stehen 13 Kandidaten aus allen Semestern zur Wahl, von denen 12 in den kommenden FSR gewählt werden), sind die Studentinnen und Studenten an einer hohen Wahlbeteiligung interessiert: „Es ist wichtig, dass Ihr euren Fachschaftsrat legitimiert. Jede Stimme zählt! Wir hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung und wollen mit eurer Hilfe die Wahlquote vom letzten Jahr (28,62%) überbieten!“ heißt es in einem Aufruf des jetzigen Fachschaftsrates. Gewählt werden kann von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 16 Uhr. Die Wahlkabinen stehen im Foyer zwischen dem Beton-U-Boot und dem Kaffeeautomaten. Kleiner Anreiz, der Jahreszeit angemessen: Jeder Student bekommt nach Abgabe seiner Stimme einen Glühwein gratis.

Fugenlose Bauweise am Beispiel einer Kaimauer

Dr.-Ing. Karl Morgen von WTM Engineers Hamburg hielt gestern im Rahmen des Seminars für Bauwesen einen Vortrag zum Thema „Fugenlose Bauweise im konstruktiven Ingenieurbau am Beispiel einer Kaimauer“. Er spannte in seinem Vortrag den Bogen vom Pont du Gard – einer antiken fugenlosen Brücke – bis hin zu einer 1,7 km langen fugenlosen Kaimauer für den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Jahrelang führte die Forderung nach regelmäßigen Fugen in zahlreichen Normen und Richtlinien zu „zerschnittenen“ Bauwerken und recht abenteuerlichen Konstruktionen. Dabei seien Fugen sehr teuer, führten zu Problemen beim Brand- und Schallschutz, bei der Aussteifung, beim Innenausbau; außerdem würden sie vor allem bei nicht sachgerechter Ausführung zu Schäden führen, sagte Dr. Morgen. Am Beispiel der 1,7 km langen Kaimauer in Bremerhaven belegte Morgen eindrucksvoll, wie vor allem durch die Betontechnologie, die Nachbehandlung und die korrekte Ausbildung der Arbeitsfugen die Zwangspannungen beherrschbar sind. Die Kaimauer sei mittlerweile vier Jahre in Betrieb und weise keine breiten Risse auf. (ks)

Die Tragfähigsten kommen aus Dresden

In Kaiserslautern trafen sich in der vergangenen Woche rund 180 Professoren und NachwuchswissenschaftlerInnen zum Doktorandensymposium 2010 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton. Dabei ging es – natürlich – um den Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse, aber es gab auch zwei Wettbewerbe. Zum einen war ein Preis „Wissenschaftsreportage“ ausgeschrieben – weil „kreative und innovative Leistungen der Bauforschung in der Öffentlichkeit oftmals keine angemessene Beachtung finden“. Darauf werden wir im BauBlog noch zurückkommen, aber soviel sei schon verraten: Für einen ersten Platz reichte es leider nicht, aber zwei der fünf Dresdner Delegierten wurden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet: Dipl.-Ing. Gregor Schacht und Dipl.-Ing. Alexander Lindorf. Wie gesagt: Ihre Reportagen werden hier folgen!

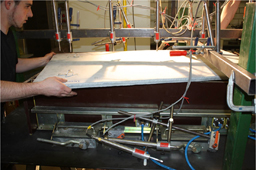

Siegreich war das Dresdner Team aber im zweiten Wettbewerb. Wie am Freitag schon quasi live getwittert, schnitten die Dresdner beim UHPC-Wettbewerb am besten ab. UHPC steht für Ultra High Performance Concrete, zu deutsch Ultrahochfester Beton. Beim Wettbewerb ging es darum, eine punktgelagerte Platte aus Hochleistungsbeton anzufertigen, die bei geringem Gewicht eine möglichst hohe Tragfähigkeit erzielt. 30 Kilo sollte die Platte selbst höchstens wiegen, die Abmessungen waren natürlich auch festgelegt: genau 1400 mm x 800 mm. Drei unterschiedliche Platten hatte das Dresdner Team hergestellt – wobei eine leicht über 30 Kilogramm wog und von vornherein mit der Bemerkung eingeschickt wurde: „Wir wissen, dass sie zu schwer ist – aber bitte prüft sie dennoch außerhalb der Wertung!“

Die Nachwuchsforscher vom Institut für Massivbau und dem Institut für Baustoffe hatten freilich mit allen drei Platten die Nase vorn. Frank Schladitz vom Institut für Massivbau: „Das war eine echte Teamarbeit. Neben mir und Dr. Marko Butler vom Institut für Baustoffe als Betreuer haben vor allem die beiden Studenten Mario Liebelt und Marc Koschemann geholfen, das Projekt zu realisieren!“ Außerdem mit dabei beim Betonieren waren Rainer Belger, Daniel Ehlig, Dr. Frank Jesse, Enrico Lorenz, Katrin Schwiteilo und Dr. Kerstin Speck. 29,93 Kilonewton pro Quadratmeter betrug die Traglast von Dresden II – mehr als doppelt soviel wie die des Zweitplatzierten vom Team Braunschweig (14,2 kN/qm) und mehr als das Dreifache des Drittplatzierten (Firma durcrete, 8,83 kN/qm). Alle drei Platten wogen annähernd gleich viel: ca 29,5 kg. (Die anderen beiden Platten aus Dresden lagen mit 27,38 kN/qm und 25,14 kN/qm ebenfalls weit über den Werten des Feldes – aber gewertet wurden die Mannschaftsleistungen.)

Woran es lag, dass die Dresdner Bauingenieure so gut abschnitten? „Wir haben hier das Know-how sowohl im Bereich UHPC als auch Textilbeton. Die Siegerplatte war hergestellt aus einem UHPC mit einer dreilagigen Carbonbewehrung: Die Mischung macht’s!“