Der neu gewählte Fakultätsrat ist heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Gewählt wurden in großer Einmütigkeit über die Gruppengrenzen hinweg Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach zum Dekan, Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Kaliske zum Prodekan und Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd W. Zastrau zum Studiendekan. Und das sind die Mitglieder des Fakultätsrats:

Prof. Bernd Zastrau (Inst. f. Mechanik u. Flächentrag.), Prof. Michael Kaliske (Inst. f. Statik u. Dyn. d.Tragwerke), Prof. Rainer Schach (Inst. f. Baubetriebswesen), Prof. Jürgen Stamm (Inst. f. Wasserbau u. Techn. Hydromech.), Prof. Richard Stroetmann (Inst. f. Stahl- u. Holzbau), Prof. Ivo Herle (Inst. f. Geotechnik), Prof. Kai-Uwe Graw (Inst. f. Wasserbau u. Techn. Hydromech.) für die Gruppe der Hochschullehrer. Für die akademischen Mitarbeiter Dr.-Ing. Holger Flederer (Inst. f. Stahl- u. Holzbau) und Dr.-Ing. Jan-Uwe Sickert (Inst. f. Statik u. Dyn. d. Tragwerke). Die Studentinnen und Studenten werden vertreten durch Martin Rehders (7. Sem./Fachschaft Bauingenieurwesen) und Romy Adam (3. Sem./Fachschaft Bauingenieurwesen). Susanne Oppermann (Dekanat) vertritt die sonstigen Mitarbeiter(innen) und Dr.-Ing. Sabine Damme-Lugenheim (AG Fernstudium) ist als Gleichstellungsbeauftragte im Fakultätsrat.

Kategorie: Massivbau

Neuer Fakultätsrat

Biegeverstärkung mit textilbewehrtem Beton

Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Interaktion von Betonstahl und textiler Bewehrung bei der Biegeverstärkung mit textilbewehrtem Beton“ von Dipl.-Ing. Silvio Weiland am Mittwoch, 9. Dezember 2009, 11:15 Uhr, in das Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1, ein.

SFB 528: Grundlagenwissen in die Praxis überführen

Seminar des Deutschen Zentrums Textilbeton in Zusammenarbeit mit SGL Carbon in Meitingen, um textilbewehrten Beton bekannt zu machen. Die Vorträge hielten unter anderem Wissenschaftler aus Dresden vom SFB 528. Bild: SGL

Seminar des Deutschen Zentrums Textilbeton in Zusammenarbeit mit SGL Carbon in Meitingen, um textilbewehrten Beton bekannt zu machen. Die Vorträge hielten unter anderem Wissenschaftler aus Dresden vom SFB 528. Bild: SGLSonderforschungsbereiche dienen der Grundlagenforschung – aber wie können die wertvollen Ergebnisse in das außeruniversitäre Leben übertragen werden? Das herauszubekommen war das Ziel einer vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft initiierten Wettbewerbs „Austauschprozesse zwischen Hochschulen und Unternehmen“. Ausgezeichnet wurden fünf Hochschulen – darunter die Technische Universität Dresden.

Das Modellprojekt „Die TUD – Austauschplattform für SFBs und Excellenzcluster“ hatte sich zum Ziel gesetzt, am Beispiel des Sonderforschungsbereichs 528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bei noch bis zum Jahr 2011 laufender Grundlagenforschung den Transfer der Ergebnisse in die Wirtschaft vorzubereiten. Ein weiteres Ziel war, die hier gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen für die Übertragung auf andere Großprojekte an der TU Dresden zu sammeln.

Nach dem offiziellen Ende des Modellprojekts, das vom 1. 10. 2007 bis zum 31. 10. 2009 lief, findet nun am Freitag, 4. Dezember 2009, von 13.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Beyer-Bau der TU Dresden (Hörsaal 81) ein Abschlusskolloquium des Modellprojektes statt, zu dem Interessierte eingeladen sind.

Nach der Begrüßung durch den Rektor der TU Dresden, Prof. Hermann Kokenge, wird Andrea Frank vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft einen Erfahrungsbericht über das Aktionsprogramm „Wettbewerb Austauschprozesse Wirtschaft – Wissenschaft“ geben.

Dieser Pflanztisch aus Textilbeton der Marke TUDALIT®, den der Dresdner Künstler Volker Mixsa gestaltet hat, stand in den Botanischen Sammlungen Zuschendorf: Ein Beispiel für mögliche Anwendungen von Forschungsergebnissen…

Dieser Pflanztisch aus Textilbeton der Marke TUDALIT®, den der Dresdner Künstler Volker Mixsa gestaltet hat, stand in den Botanischen Sammlungen Zuschendorf: Ein Beispiel für mögliche Anwendungen von Forschungsergebnissen…Dr. Frank Jesse, Geschäftsführer SFB 528, spricht über den „SFB 528 und die Entwicklung seiner Transferplattform“, wobei er die Projektziele, Ergebnisse und Erfahrungen vorstellen wird. Über das im Rahmen des Modellprojekts gegründete Deutsche Zentrum Textilbeton (DZT) und seine strategischen Ziele referiert abschließend Prof. Peter Offermann vom DZT.

Nach der Pause (ca. 14.30 – 15.00 Uhr) findet unter der Moderation von Stephan Schön, Ressortleiter Wissenschaft der Sächsischen Zeitung eine Problemdiskussion zur Überführung universitärer Forschungsergebnisse in die Wirtschaft statt. Podiumsteilnehmer sind Prof. Michael Brand (Direktor DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien Dresden), Prof. Peter Offermann (Deutsches Zentrum Textilbeton), Hannes Lehmann (TU Dresden, Dezernent Forschungsförderung), Ulrich Assmann (Vorstand TUDAG) und Andrea Frank (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft).

Externe Vorspannung: Theoretische und experimentelle Untersuchung

Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Externe Vorspannung – Theoretische und experimentelle Untersuchung von Feldumlenkstellen (Feldlisenen) bei Hohlkastenbrücken“ von Dipl.-Ing. Erich Karl Borer am Freitag, 27. November 2009, 15:30 Uhr, in das Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1, ein.

Hochleistungsleichtbeton unter mehraxialer Druckbeanspruchung

Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Hochleistungsleichtbeton unter mehraxialer Druckbeanspruchung. Eine experimentelle Analyse“ von Dipl.-Ing. Silke Scheerer am Freitag, 27. November 2009, 10:30 Uhr, in das Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1, ein.

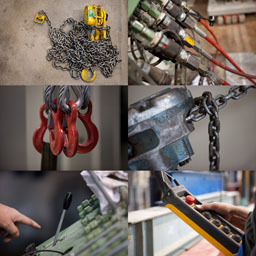

Zehn Elefanten auf Tour: (Bild-)Geschichte eines Umzugs

Maschinen haben keine Namen – und wenn, dann meist eher ganz merkwürdige. Sprachler würden dann auch nicht Name dazu sagen, sondern es eher Bezeichnung nennen. Weil aber „walter+bai 20-MN-Belastungsrahmen“ nicht so gut klingt wie beispielsweise „Jumbo“, wollen wir den 60-Tonner fortan Jumbo nennen. Das passt auch ganz gut, weil sich ja kein normaler Mensch vorstellen kann, wie schwer 60 Tonnen wirklich sind – und da bietet sich doch der Vergleich mit Elefanten an, die gut und gerne 6 Tonnen auf die Waage bringen, wenn man eine passende Waage zur Hand hat. Zehn Elefanten auf Tour – darum geht es jetzt. (Wer mangels Erfahrung mit dem Elefantenvergleich nicht klar kommt, kann gerne weiter herunter rechnen: 60 Tonnen entsprechen 60.000 Kilo-Paketen Zucker. Oder 20.000 Kilo-Paketen Zucker plus 20.000 Kilo-Paketen Mehl plus 80.000 Päckchen handelsüblicher Butter, aus denen man reichlich 40.000 Kuchen nach dem Rezept „Pfund auf Pfund“ backen könnte – aber ich schweife ab).

Zurück zu Jumbo! Der 20-MN-Belastungsrahmen ist eine Prüfmaschine, die im Otto-Mohr-Laboratorium (was hier alle kurz OML nennen) steht. Mit diesem Rahmen kann man Stahlkabel und Spannglieder prüfen, aber auch Platten, Balken oder Stützen mit einer Länge von bis zu 7 Metern. So weit, so gut. Das Problem war nur, dass Jumbo auf einem Platz stand, den man für andere Dinge benötigte. Und nun bewege mal einer in einer geschlossenen vollgestellten Halle einen Jumbo oder zehn afrikanische Elefanten oder 40.000 „Pfund-auf-Pfund“-Kuchen!

Dr.-Ing. Torsten Hampel, Leiter des OML, hatte zur Lösung des Problems eine Antwort parat: „Die erste Variante hätte eine Demontage des Rahmens bedeutet. Aber die Umsetzung und die erneute Montage des Rahmens am neuen Standort hätten einen Zeitraum von etwa sechs Wochen in Anspruch genommen!“ Das war dann doch ein bissel viel, also dachte man nach, besann sich auf vorhandene Kenntnisse und bereits praktizierte Kooperationen und entwickelte im Team diese Idee: „Wir heben den Spanngliedrahmen an, setzen ihn auf Schwerlastwagen und fahren ihn dann durch das OML!“

Klingt leicht, ist es aber nicht. Zwar war das Ausheben durch die im OML vorhandene Prüftechnik möglich, und sowohl Schwerlastwagen als auch das Verschieben des Rahmens sind für den Kooperationspartner, die Firma Ratschaisenträger, nichts Neues. Aber wie immer steckt der Teufel im Detail: Die Schwierigkeit bestand darin, dass nicht alle Bereiche des OML-Fußbodens ausreichend tragfähig für den 60-t-Rahmen waren: Kanäle für allerlei Technik führen durch die Halle und sind mit Blechen abgedeckt, die gut und gerne eine Horde Studenten aushält, aber keinen Jumbo. An einer Stelle auf dem Weg zum neuen Standort für den 20-MN-Belastungsrahmen ist die Abdeckung des Kellerzugangs nicht ausreichend tragfähig.

Was tun? Eine ganz spezielle Transport-Technik entwickeln! Mit einer vorab ausgetüftelten und in der aktuellen Situation verfeinerten Hebe- und Schiebetechnologie konnten die entsprechenden Bereiche überwunden werden. Der Techniker sagt: „Dafür wurden mehrere Pressenpunkte am Rahmen vorgesehen. Wir haben in mehreren Phasen den Rahmen hochgehoben und die Schwerlastwagen umgesetzt!“ Wobei die Schwerlastwagen eher aussahen wie so kleine niedliche Möbelverschiebehilfen. Aber die Kleinen haben es in sich und können eine Menge Druck vertragen! Imposant, imposant – und auf die Gefahr der Wiederholung: Klingt alles leicht, ist es aber nicht. Wie angespannt die Leute zugange waren, merkte man am Geräuschpegel: Nichts, aber auch gar nichts außer dem leichten Surren der Zugmaschine war zu hören. Volle Konzentration, wenn es drauf ankam. Und dann, als es geschafft war, ein beherztes und lautes: Färdsch!

Boring see Civil Engineers

„In the Yellow pages of Britain, there is this listing: „Boring see Civil Engineers.“ Though the searchers of these Yellow Pages may be looking for specialists to bore into earth or concrete for structural tests, many outside our profession find truth in this unintended humor.“ So beginnt Travis Engen, damals Chef der ITT Industries, seinen Vortrag über Wahrnehmung, Perspektiven und Partnerschaften im Ingenieurwesen des 21. Jahrhunderts. Der Vortrag (hier nachzulesen) ist einer von vielen, die nun schon vor geraumer Zeit gehalten wurden, aber immer noch nichts von ihrer Aussagekraft verloren haben – auch wenn Jobs, Stellenbeschreibungen und die Welt sich in den vergangenen fast zehn Jahren entwickelt haben. (Fast) alle Beiträge des Millenium Kolloquiums am MIT im Jahr 2000 zum Thema Future of Civil and Environmental Engineering sind sauber dokumentiert und eine Lektüre wert (die Links zu den Videos laufen allerdings ins Leere…)

Zum Vergleich und Nachlesen: Das deutschsprachige Manifest über Verantwortlichkeit und Ansehen der Bauingenieure

Was macht ein Bauschinör?

Kinder können einfache Fragen stellen, die sich beim besten Willen nicht einfach beantworten lassen. Aber sie fragen meist so betörend naiv, dass man dann doch um eine Antwort nicht herum kommt, auch wenn es viel Nachdenken und Kraft erfordert. Heinz-Günter Schmidt hatte vor rund zehn Jahren die geniale Idee, eine Enkelsfrage zu beantworten. Die Frage: Opa, was macht ein Bauschinör?

Die Antwort von H.G. Schmidt (so firmiert er auf dem Titel und unter Vor- wie Nachwort): Ein Buch. Der promovierte Bauingenieur hatte seinen Ruhestand genutzt, um dann doch einmal die einfach und nur sehr komplex zu beantwortende Frage zu beantworten, was er und seine Berufskollegen denn eigentlich so treiben. Eine geniale Idee! Es entstand ein lesbares Buch, das nun in zweiter Auflage vorliegt.

In dreizehn Kapiteln erzählt der „Dreckschmidt“ (so haben ihn seine Kollegen genannt, weil Schmidt kein so seltener Name ist und der Dr. H.G. auf Baugrundfragen spezialisiert war) – in dreizehn Kapiteln also erzählt der „Dreckschmidt“ die Geschichte einer Brücke. Die Stahlfachwerkbrücke stand einmal irgendwo zwischen Ladenburg und Mannheim, gebaut worden war sie 1903. Im Laufe der Zeit war sie etwas in die Jahre gekommen und sollte durch eine neue Brücke ersetzt werden – und genau diese Geschichte erzählt Opa H.G.

Manchmal gerät die Erzählung etwas betulich, und der Verlag wäre vielleicht gut beraten gewesen, für die zweite Auflage nicht nur die Optik aufzupolieren: Da hat jetzt jedes Kapitel eine eigene Farbe, so dass es ein nett zu blätterndes buntes Buch mit vielen (offensichtlich meist vom Autor gemachten) bunten Bildern ist. Leider, muss man sagen, denn nicht jeder gute Bauingenieur ist ein guter Fotograf – und es ist eben in unserem visuell geprägten Zeitalter schon ein Unterschied, ob man eine Art Erlebnisbericht für die Enkel zusammenstellt oder ein veritables Buch publiziert. Wenigstens eine gehörige Nachbearbeitung in Photoshop hätte vielen Bildern gut getan (damit sie in den dunklen Partien nicht so elendig absaufen).

Aber „Nobody is perfect“ – weswegen die Geschichte von einer alten Brücke zwar ihre Schwächen hat, aber dennoch eine super Idee. Gesucht: Noch mehr Fachleute, die ihre Arbeit verständlich und umfassen erklären können!

Heinz-Günter Schmidt

Opa, was macht ein Bauschinör?

2., neu gestaltete Auflage, Ernst & Sohn, 2009

Eisenbahn-Neubaustrecke Erfurt-Leipzig/Halle

Im Rahmen der Reihe „Seminar für Bauwesen“ spricht am kommenden Donnerstag, 05.11.2009, Dr.-Ing. Marcus Schenkel (DB Projektbau GmbH, Leipzig) zu folgendem Vortrag: „Eisenbahn-Neubaustrecke Erfurt-Leipzig/Halle – Herausforderungen bei der Realisierung eines Großprojektes“. Die Veranstaltung findet wie gewohnt 18:30 Uhr im Beyer-Bau, George-Bähr-Str. 1, Hörsaal 118 statt.

Leitbild der TU Dresden

Das vom Senat beschlossene Leitbild der TU Dresden steht zum Nachlesen online. Prof. Hermann Kokenge, Rektor der TU Dresden: „Für jede Gemeinschaft ist es wichtig, sich der eigenen Identität und der angestrebten Ziele bewusst zu sein.“ Das Leitbild spiegele einerseits das Selbstverständnis der TUD wider, zeichne andererseits aber auch den Weg vor, auf dem sich die TU Dresden als wissenschaftliche Einrichtung weiterentwickeln wolle.