Beim Doktorandenkolloquium am kommenden Freitag (9.30 – 11.00 Uhr, BEY 67) wird Alexander Lindorf über Ergebnisse seiner Untersuchungen zum Verbundverhalten zwischen Beton und Rippenstahl unter Ermüdung und Querzug berichten. Ein entsprechendes Versuchsprogramm wird seit 2007 durchgeführt. Dazu wurden Ausziehkörper mit einem Längsriss entlang des Bewehrungsstabes entworfen, welche einer schwellenden Ausziehbelastung ausgesetzt werden. Für den Vergleich der verschiedenen Belastungsbedingungen wird das Schlupfwachstum zwischen Bewehrungsstab und Beton in Abhängigkeit der Lastwechselzahl herangezogen. Der Einfluss des Querzuges auf den Verbundwiderstand unter schwellender Belastung wird deutlich. Je breiter der Längsriss durch Querzug ist, desto stärker wächst der Schlupf. Alle Ausziehversuche mit Normalbeton wurden bereits abgeschlossen. Der nächste Schritt beinhaltet vergleichbare Untersuchungen für hochfesten Beton.

Kategorie: Massivbau

Textilbeton und Kunst

Das Thema ist nicht neu, aber es erfindet sich immer wieder: Textilbeton und Kunst. Im öffentlichen Raum kann man (bzw. konnte man, dazu später mehr) die Auseinandersetzung von Künstlern mit dem neuen Werkstoff Textilbeton bewundern. Beide Male ist Textilbeton Teil einer Ausstellung und nicht ausschließlich – ein Zeichen, dass er angekommen ist und wie selbstverständlich genutzt wird.

Priska Streit, eine in Stade geborene und in Dresden lebende Künstlerin, stellt im Ständehaus aus. „Ein Wurmloch im Apfel“ ist der Titel der „Raum-Zeit-Reise mit Installationen und Skulpturen“, die der Verein Kunst bei Gericht organisiert hat. Eigens für die Ausstellung hatte die Künstlerin im Baustofflabor mit textilbewehrtem Beton Köpfe geformt, die in der Installation „Gedankenanstöße“ die „Entstehung von genialen Ideen in Wissenschaft und Kunst verbildlichen“ sollte. Doch die Impulse, die die Künstlerin laut Begleitblatt sah, nahmen BesucherInnen der Ausstellung zu wörtlich: Sie kickten die Köppe, was denen nicht sonderlich gut bekam. Leider unerklärt hängen jetzt die Seile wie bei einer mittelalterlichen Richtstelle für Aufzuhängende herum – auch das ist aber vielleicht, zumal im Gericht, Kunst. (Die Ausstellung ist bis 10. Juni 2010 jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr im Ständehaus zu sehen.)

Auf der anderen Elbseite im Kulturrathaus hängen drei neue Werke von Einhart Grotegut. Der Dresdner Künstler hatte den im Sonderforschungsbereich 528 entwickelten Textilbeton für sich entdeckt und mit seinen Textilbetonblättern die Einheit von Trägermaterial und Bild geschaffen. Daraus wurde unter anderem ein Kalender. In seinem Briesnitzer Atelier hat er sich und die Kunst weiter entwickelt – drei neuere Werke zeigt er jetzt öffentlich im Rahmen der Ausstellung „Ein Hauch von Ostwind“. „Zeichen“ heißen bei Grotegut viele Werke, diese sind, dem Titel der Ausstellung entsprechend, fernöstlich angehaucht. Sie heben sich, nicht nur durch die Materialwahl, von den anderen Arbeiten von Kerstin Borchardt, Volker Lenkeit, Petra Lorenz, Wolfgang Petrovsky, Wieland Richter, Tim von Veh, Frank Voigt und Songbai Wang durch eine sehr eigene Formensprache ab. Hingehen kann man noch bis zum 3. Juni (Kulturrathaus, Königstraße 5, 1. Etage).

Brücken bauen damit es kracht!

Gut gesichert, weil hier die Fetzen fliegen: Experimentalshow bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Am 18. Juni wieder vorm Beyer-Bau!

Gut gesichert, weil hier die Fetzen fliegen: Experimentalshow bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Am 18. Juni wieder vorm Beyer-Bau!Normalerweise bauen Ingenieure ja Brücken, die halten – möglichst lange. Im Studium ist das alles anders: Da müssen Brücken auch schon mal zum Krachen gebracht werden, damit man weiß, ob man richtig gerechnet hat. In den vergangenen zwei Jahren gab es spektakuläre Vorführungen solcher Experimente bei der Langen Nacht der Wissenschaften – und dieses Jahr soll es wieder so sein! Am 18. Juni sind die Bauingenieure bei der Langen Nacht der Wissenschaften wieder mit zahlreichen Veranstaltungen und Führungen dabei.

Für die Experimentalshow an Brückenmodellen sucht das Institut für Massivbau nun noch Studentinnen und Studenten, die Modelle bauen, um sie live zur Langen Nacht auf ihre Tragfähigkeit prüfen zu lassen. Ziel ist es, eine Brücke aus beliebigen Materialien zu bauen, die maximal 2000 g wiegt und die höchste Last trägt. Die Brücke muss für die Teilnahme außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen: Länge maximal 100 cm, Breite und Höhe je maximal 20 cm. Es dürfen alle Materialien verwendet werden. Die Lasteinleitung erfolgt durch eine Einzellast in der Mitte der Brücke. Die Art der Belastung sollte bei der Wahl des Tragsystems berücksichtigt werden.

Wer Lust hat teilzunehmen, meldet sich einfach kurz bei Dipl.-Ing. Gregor Schacht. Die Brückenmodelle können am Tag der Langen Nacht mitgebracht oder auch bereits am Nachmittag im Bey 58 abgegeben werden.

Leicht Bauen mit Beton

Der Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat auf seiner Frühjahrssitzung insgesamt 13 neue Schwerpunktprogramme eingerichtet. Eins davon soll der Frage nachgehen, wie sich Bauwerke aus modernem Hochleistungsbeton leichter entwerfen und bauen lassen. Koordinator des kommenden Schwerpunktprogramms „Leicht Bauen mit Beton“ ist Prof. Manfred Curbach vom Institut für Massivbau der Fakultät Bauingenieurwesen.

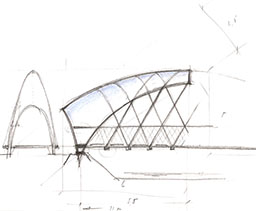

Im neuen Schwerpunktprogramm sollen die Grundlagen für das Bauen der Zukunft gefunden werden. „Warum müssen so viele Bauteile eben sein und parallel verlaufen?“ ist die einfache Frage, die Prof. Curbach stellt. Die Natur mache vor, dass es andere Möglichkeiten gibt. „Form follows force!“ sagt Prof. Curbach – die Form folgt der Kraft, und „die Natur zeigt: wo es kraftoptimiert ist, ist es meistens auch optisch ein Genuss!“ Doch was leicht aussieht, ist nicht unbedingt leicht zu bewerkstelligen: eine intensive Forschungskooperation zwischen Bauingenieuren, Mathematikern und Bionikern ist nötig, um die theoretischen und konstruktiven Grundlagen für Entwurf, Berechnung und Bau von neuartigen, frei geformten und leichten Konstruktionen aus Beton bereitzustellen.

„Wir brauchen diesen Paradigmenwechsel im Betonbau aus vielen Gründen,“ sagt Prof. Curbach, dem es nicht nur (aber auch!) um ästhetische Fragen beim Bauen mit dem wichtigsten Baustoff der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart geht. So könnten durch Verringerung des Eigengewichtes der Konstruktionen und durch wieder verwendbare Bauteile und Schalungselemente Ressourcen geschont und Energie gespart werden. Vor allem mit der Reduktion des Zementverbrauchs könnte das Bauwesen einen wichtigen Beitrag zur Verminderung des CO2-Ausstoßes leisten. Derzeit erzeugt die Zementindustrie weltweit jährlich etwa eine Milliarde Tonnen Kohlendioxid und übertrifft damit sogar die Emissionen der Luftfahrt von ca. 670 Millionen Tonnen.

Die „dringend erforderliche und geradezu überfällige Forschung“ (Curbach) im neuen Schwerpunktprogramm soll neue Impulse für die gesamte Baukultur bringen. Die Schwerpunktprogramme der DFG arbeiten in der Regel sechs Jahre, die ersten drei sind jetzt bewilligt und sollen ab Anfang 2011 ihre Arbeit aufnehmen. Doch zuvor müssen noch konkrete Anträge geschrieben werden: In den kommenden Monaten wird die DFG die bewilligten Konzepte ausschreiben und die eingehenden Förderanträge in einem strengen Begutachtungsverfahren auf ihre wissenschaftliche Qualität und ihren Beitrag zum jeweiligen Oberthema prüfen.

Technikum des OML in Betrieb genommen

Mit einer Feier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Baubeteiligten wurde das Technikum des OML offiziell in Betrieb genommen

Mit einer Feier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Baubeteiligten wurde das Technikum des OML offiziell in Betrieb genommenDas Otto-Mohr-Laboratorium der TU Dresden hat einen Erweiterungsbau bekommen – das Technikum für den Sonderforschungsbereich 528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“. „Durch zahlreiche anspruchsvolle Forschungsprojekte haben sich die Anforderungen an das Otto-Mohr-Laboratorium ständig erhöht!“ sagte Prof. Manfred Curbach, Direktor des Otto-Mohr-Laboratoriums und Sprecher des SFB 528 gestern bei der offiziellen Inbetriebnahme des Technikums. Zwar sei man durch die Modernisierung der Ausstattung den Anforderungen von technischer und fachlicher Seite her gewachsen, aber hinsichtlich der Platzverhältnisse habe man die Leistungsfähigkeit des Labors schon seit längerem erreicht und überschritten. „Daher war der Neubau des Technikums für den SFB 528 der logische Schritt, um die experimentellen Möglichkeiten im konstruktiven Ingenieurbau der Technischen Universität Dresden zu erweitern.“ Die Mittel in Höhe von insgesamt rund 1,2 Mio. Euro wurden durch den Freistaat Sachsen und die Europäische Union im Rahmen einer EFRE-Maßnahme bereitgestellt.

In der rund 500 Quadratmeter großen Halle sind staubintensive Bereiche wie die Betonmischanlage und zugehörige Arbeits- und Betonlaborbereiche untergebracht. Außerdem befinden sich im Technikum ein Lager und eine Klimakammer. Im Außenbereich entstanden Versuchs- und Lagerflächen. Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Platz sind die Folgen für die ursprüngliche Versuchshalle. Die wurde – beinahe auf den Tag genau vor 35 Jahren! – am 6. Mai 1975 als „zentrale Versuchs- und Prüfhalle“ der Öffentlichkeit vorgestellt. 1985 wurde sie zu Ehren des bedeutenden deutschen Ingenieurs und Baustatikers in Otto-Mohr-Laboratorium umbenannt.

Das OML, wie das Labor intern bezeichnet wird, verfügt über zahlreiche einzigartige Geräte, um den hier forschenden Wissenschaftlern die Arbeit zu ermöglichen. Eine der dienstältesten Prüfmaschinen ist die Triaxialmaschine – wegen ihres Anstrichs und in Anspielung auf die bekannte Dresdner Brücke auch „Das blaue Wunder“ genannt. „Diese außerordentlich leistungsfähige Prüfeinrichtung ist der Hauptgrund dafür, dass das Institut für Massivbau heute führend ist auf dem Gebiet der Erforschung der mehraxialen Betonfestigkeit“ sagte Prof. Curbach. Doch wie das so ist: Das Bessere ist der Feind des Guten, und neue Herausforderungen stehen vor der Tür: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat gerade ein neues Schwerpunktprogramm „Leicht bauen mit Beton“ bewilligt – Leitung und Koordination werden voraussichtlich in Dresden liegen. Da wäre es doch bestens, wenn der nächste geplante und bereits genehmigte Erweiterungsbau des Technikums so schnell wie möglich realisiert wäre. In diesem Gebäudeteil sollen unter anderem ein weiteres Aufspannfeld für die variable Anordnung von Prüfportalen und weitere moderne Prüfeinrichtungen stehen…

Dies academicus am 5. Mai

Am Dies academicus kommt Bewegung ins Unileben. An diesem Tag feiert die Uni nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Studenten. Ein kunterbuntes, vielseitiges Programm, welches von Studenten gestaltet wurde, zeigt, dass die TU Dresden mehr zu bieten hat als Stundenpläne, Seminare und Prüfungen.

Gestartet wird der Festtag mit dem Crime Campus um 12 Uhr auf der Wiese zwischen Trefftz- und Willersbau, bei dem sich jeder Hobbydetektiv quer durch die verschiedenen Fachbereiche durchexperimentieren und -rätseln kann, um tolle Preise zu gewinnen.

Im HSZ können um 16.30 Uhr die Preisträgerfilme des vom Rektorat und Studentenrat ausgeschriebenen Wettbewerbs „Film drehen statt wegsehen“ bewundert werden. Im Hörsaal 4 werden auf der Premiere die besten filmischen Beiträge gegen Fremdenfeindlichkeit von ihren Regisseuren persönlich vorgestellt.

Für einen guten Zweck wird 18 Uhr beim 2. Campuslauf der Studentenstiftung gesprintet. Über bis zu zehn Kilometer und im Staffellauf können die Teilnehmer ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Zwischen 9 und 18 Uhr werden beim Internationalen Tag des Akademischen Auslandsamtes im Gerber-Bau alle wichtigen Fragen rund um den Auslandsaufenthalt beantwortet. Das Campusradio Dresden, ein hochschulübergreifendes Radio von Studierenden für Studierende in Dresden, tritt am Dies academicus erstmals offiziell an die Öffentlichkeit.

Umrahmt wird das ganze von jeder Menge Bands, Vorträgen im HSZ, Theaterstücken von der „bühne“ und Bühnamit, Kabarett von den „Frischlingen“, dem Debattierclub und dem Frühlingsfest des Campusbüros.

Campuslauf am dies academicus

Die Vorbereitungen auf den campuslauf 2010 am 5. Mai 2010 laufen auf vollen Touren. Ab sofort ist eine Online-Anmeldung für 5,00 Euro möglich. Ungewöhnlich: Man kann sich preisgünstiger im real life anmelden – bei einem der Sponsoren: Die Anmeldung im MLP Store (George-Bähr Str 14, von 11 – 17 Uhr) ist für 2,50 Euro möglich. Das Startgeld kommt wie im letzten Jahr Projekten der Studentenstiftung zu Gute.

Frauen, die in Zukunft investieren

Aus der Post:

„Hohes Fachwissen erwirbt man an der Universität, was darüber hinaus für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben erforderlich ist, können Sie sich bei Femtec, dem Hochschulkarrierezentrum für Frauen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, aneignen.

Wer mit Unterstützung erfahrener Führungskräfte und Trainer sowie durch einen Austausch in einem bundesweiten Netzwerk technikbegeisterter junger Frauen jetzt in die Zukunft investieren möchte, kann sich online bewerben. Bewerbungsschluss ist der 2. Juni 2010. Eine Informationsveranstaltung zum Programm und Bewerbungsverfahren findet am 19. Mai 2010 um 17 Uhr statt (Weberplatz 5, Raum 141).“

[ Quelle und weitere Informationen: Dr. Brigitte Schober, Femtec.Network an der TUD]

Wieder da: Doktorandenkolloquium

Nach einer kleinen Pause von etwa zwei Jahren nimmt das Doktorandenkolloquium nun wieder Fahrt auf. Die Fortsetzung der bisherigen (für alle Interessenten aus der Fakultät offenen) Veranstaltung sieht bisher einige fest gebuchte Termine für die Promovenden des Instituts für Massivbau vor – Termine dazwischen können und sollen gerne von anderen gefüllt werden. Ansprechpartner sind, wie gehabt Holger Flederer und Frank Jesse.

Bei den bislang festgelegten Terminen werden junge NachwuchswissenschaftlerInnen aus dem Bereich der Professur für Massivbau über den Stand ihrer Promotion berichten. Vorgesehen sind nicht nur Beiträge von Promovierenden, sondern vor allem auch von den Postdocs des Instituts. Sie sollen Erfahrungen an junge Leute weitergeben, wobei hier das Themenspektrum bewusst in keiner Weise eingegrenzt ist.

Die Kolloquien werden im BEY67 stattfinden. Die Kolloquien beginnen mit einer Präsentation von maximal 30 Minuten Dauer, daran soll sich eine moderierte Diskussion von maximal 60 Minuten anschließen.

Bisher geplante Termine (mit Vortragendem, soweit schon bekannt):

- Freitag, den 9.4.2010, 14-16 Uhr: Robert Ritter

- Freitag, den 21.5.2010, 10-12 Uhr

- Freitag, den 11.6.2010, 10-12 Uhr

- Freitag, den 17.9.2010, 10-12 Uhr

- Freitag, den 15.10.2010, 10-12 Uhr

- Freitag, den 19.11.2010, 10-12 Uhr: Enrico Lorenz

- Freitag, den 10.12.2010, 10-12 Uhr: Frank Schladitz

- Freitag, den 14.1.2011, 10-12 Uhr

- Freitag, den 18.2.2011, 10-12 Uhr

Ausstellungseröffnung BauMeisterArbeit

Eine ganz besondere Ausstellung wurde heute im Fakultätszimmer der Fakultät Bauingenieurwesen eröffnet: Zehn Blätter aus dem Jahre 1917 zeigen, wie man damals auf dem zweiten Bildungsweg den Titel eines Baumeisters erwerben konnte: Prof. h.c. Dr.-Ing. Barbara Hauptenbuchner, von 1994 bis 2007 als geschäftsführende Leiterin des Fakultätsrechenzentrums der Fakultät Bauingenieurwesen tätig, hatte insgesamt 23 großformatige Blätter zum Thema „Schulanlage für eine Dorfschulgemeinde“ gefunden, die ihr Vater Karl Hugo Böhme im Rahmen seiner Weiterbildung gezeichnet hatte. Auf den Zeichenkartons ist das Projekt einer Schulanlage für eine Dorfschulgemeinde mit Schulgebäude, Turnhalle, Lehrerwohnhaus, Feuerwehrturm, der Gestaltung der Außenanlagen (Schulhof, Garten, Bachüberbrückung) dargestellt. Entsprechend der zeitgemäßen ganzheitlichen Betrachtung der Bauaufgaben gehören dazu Lagepläne, Grundrisse, Aufrisse , Quer- und Längsschnitte und Detailzeichnung (Fenster, Türen usw.). Spannungen, wie die des Turnhallenbinders und der Stützmauer am Bach, werden grafisch ermittelt. Ergänzt werden musste die Arbeit durch einen Kostenanschlag, der aber nicht mehr vorhanden ist. Die Ausstellung zeigt zehn ausgewählte Zeichnungen.

Continue reading Ausstellungseröffnung BauMeisterArbeit