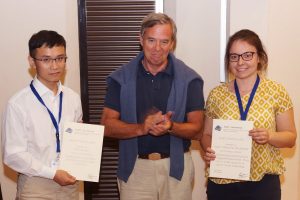

Der Kurt-Beyer-Preis für herausragende Abschlussarbeiten und Dissertationen an den Fakultäten Bauingenieurwesen und Architektur ging in diesem Jahr an Tobias Kusian und Dr. Lars Sieber. Die mit insgesamt 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am 20. April 2018, 14 Uhr, im Festsaal des Rektorats der TU Dresden verliehen.

In seiner Diplomarbeit „Partizipative Planung im urbanisierten Flüchtlingslager Goz Amer, Tschad“ hat Tobias Kusian von der Fakultät Architektur untersucht, welchen Mehrwert die aktive Einbindung der Bewohner in die Weiterentwicklung ihres Umfeldes bietet. Dafür war er im April 2015 in den Osten des Tschad gereist. Das Camp Goz Amer war 2004 zu Beginn des Darfur-Konflikts als Kurzzeitlösung angelegt worden. Es besteht jedoch – wie zahlreiche weitere Flüchtlingslager – bis heute und hat sich über die Jahre in eine dauerhafte Siedlung mit urbanen Strukturen gewandelt. In seinem Forschungsprojekt entwickelte Tobias Kusian gemeinsam mit den Bewohnern und Akteuren vor Ort ein Konzept für ein dezentrales Betreuungsmodell für Kleinkinder. Diese werden oft über große Teile des Tages nicht betreut und sind damit erheblichen Gefahren ausgesetzt.

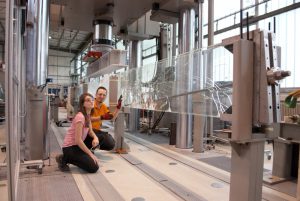

Dr. Lars Sieber, Fakultät Bauingenieurwesen, wird für seine Dissertation „Zur Beurteilung der Sprödbruchgefährdung gelochter Stahltragwerke aus Flussstahl“ geehrt. Viele Gebäude und Bauwerke bestehen schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Dabei altern auch die entscheidenden konstruktiven Bauteile, oft Stahlkonstruktionen. Um dauerhaft eine sichere Nutzung der Bauwerke zu ermöglichen und über notwendige Instandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen entscheiden zu können, ist eine exakte Analyse der Konstruktionen und der verwendeten Werkstoffe notwendig. In seiner Dissertation untersuchte Lars Sieber sogenannte Flussstähle, die vor allem zwischen 1890 und 1940 sehr häufig verwendet wurden. Er konnte belegen, dass sich in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren unterschiedliche Werkstoffgüten definieren lassen. Dafür nutzte er analytische, numerische und experimentelle Methoden, sodass er das komplexe Wissensgebiet der Bruchmechanik aus unterschiedlichen Blickwinkeln erweitern konnte.

Der Kurt-Beyer-Preis wird bereits zum 22. Mal verliehen. Er wurde 1996 von der HOCHTIEF Construction AG und gestiftet und wird seit 2011 von der HOCHTIEF Solutions AG ausgelobt. Prof. Kurt Beyer (1881 – 1952) gilt als einer der profilbestimmenden Hochschullehrer der Technischen Hochschule Dresden (heute Technische Universität Dresden). Er war international anerkannter Fachmann unter anderem auf den Gebieten des Stahlbaus und Brückenbaus. Sein bedeutendstes theoretisches Werk „Die Statik im Eisenbetonbau” (1927) wird auch „Beyer-Bibel“ genannt. 1952 wurde das denkmalgeschützte Gebäude, das Martin Dülfer 1910 bis 1913 für die Abteilung Bauingenieurwesen der TH Dresden errichten ließ, nach Kurt Beyer benannt.

Absolvent der Fakultät Architektur und der Fakultät Bauingenieurwesen erhalten den mit 2500 Euro dotierten Preis für ihre überragenden Diplomarbeiten.