Zeit für Pausengespräche (Bild: Lars Sieber)

Am 29. September 2011 fand der neunte Fachtag Brückenbau der Deutschen Stahlbauverbandes (DSTV) mit dem Thema „Architektur im Brückenbau – eine Domäne im Stahlbau“ im Andreas-Schubert-Bau der Technischen Universität Dresden statt. Die Organisation und Durchführung erfolgte unter Leitung der Fachgemeinschaft Brückenbau des DSTV in Zusammenarbeit mit dem Institut für Stahl- und Holzbau der TU Dresden und dem bauforumstahl. Die Moderation des Fachtages übernahm Prof. Dr. Richard Stroetmann.

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch Dr. Dieter Reitz, Stellvertretender Vorsitzender der DSTV Fachgemeinschaft Brückenbau und Dr. Bernhard Hauke, Geschäftsführer des bauforumstahl e.V., richtete Jörn Marx, Baubürgermeister der Stadt Dresden seine Grußworte an die rund 200 Teilnehmer.

Dr. Thomas Klähne, Geschäftsführer von Klähne, Beratende Ingenieure im Bauwesen GmbH, eröffnete die erste Vortragsreihe und berichtete von der Neugestaltung der langen Brücke an der Freundschaftsinsel in Potsdam. Wie bei einem flach geworfenen, auf der Wasseroberfläche hüpfendem Kieselstein, springen die Bögen der neuen Brücke über die Havel und nehmen mit jedem Aufsetzen an Höhe und Weite ab. Danach folgte Stephan Langer, Prokurist und Bereichsleiter für den Brückenbau der Donges SteelTec GmbH, der über die Herausforderungen beim Bau der neuen Brücke über das Trauntal bei Traunstein referierte. Für ein gleichmäßiges und schlankes Erscheinungsbild ruht die 385 m lange Brücke auf V-förmig gespreizten Stützen bei einer maximalen Höhe von 25 m. Den ersten Block der Veranstaltung schloss Dr. Reitz mit seinem Vortrag über den Entwurf zweier Schrägseilbrücken im Zuge der Ortsumgehung Bad Oeynhausen.

Wolfgang Eilzer (Leonhardt, Andrä und Partner GmbH) referierte nach der Kaffeepause über Brückenbau und Baukultur und stellte dabei verschiedene innovative Entwürfe der vergangenen Jahre des Brückenbaus in Deutschland vor. Dr. Eckart Koch, Mitglied des Brückenbeirates der Deutschen Bahn AG, führte diese Gedanken im Hinblick auf die Eisenbahnbrücken fort und erläuterte die Aufgaben und Ziele des Brückenbeirates. Anschließend berichtete Dr. Hans Grassl (Geschäftsführer des Ingenieurbüros Grassl GmbH) von den Brückenentwürfen über die Saar und die Herausforderungen bei der Neugestaltung der Stadtmitte von Saarbrücken.

Den dritten Vortragsblock eröffnete Oliver Schreiber, C+P Brückenbau GmbH & Co. KG, mit seinem Erläuterungen über die Straßenbahnbrücke Messe Dresden und die Vorzüge der beim Bau eingesetzten PREFLEX-Träger. Zum Abschluss folgte Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes in Dresden, der in unterhaltsamer und informativer Weise über die Besonderheiten und Unwägbarkeiten beim Bau der Dresdner Waldschlösschenbrücke berichtete.

Die Schlussworte sprach Volker Hüller, Geschäftsführer des DSTV, bevor Prof. Stroetmann die Teilnehmer zur Besichtigung der Waldschlösschenbrücke und des „Blauen Wunders“ einlud.

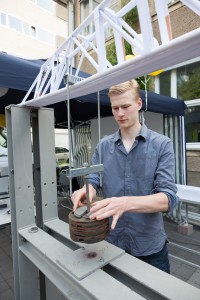

Die Besucher des Fachtages Brückenbau nutzten die Pausen für intensive Fachdiskussionen. Bei schönem Wetter informierten Herr Kalbe, Frau Ernst, Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Dresden, sowie Prof. Geissler, TU Berlin, vor Ort über die Besonderheiten der Brücken bei Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung. Die Resonanz der Teilnehmer und Referenten war sehr positiv. Der nächste Fachtag Brückenbau des DSTV wird in zwei Jahren wieder stattfinden.