Der Wille war da, eindeutig: Das Betonboot-Team der TU Dresden wollte bei der diesjährigen Betonkanu-Regatta nicht nur in der Offenen Klasse absahnen, sondern auch sportlich ganz oben mitspielen – und mit Gewicht gegeizt hatten die Bastelkinder, wie sie sich selbst nennen, auch – das leichteste Boot der Regatta, das wäre doch auch mal wieder was!

An diesem Wochenende war’s nun so weit – und in der Tat gewannen die Dresdner! Und zwar in der Offenen Klasse. Die beiden Renntitel sicherte sich das Team der Uni Twente aus Enschede. Die Niederländer setzten sich in den Finalläufen gegen die Teams aus Regensburg, Weimar und Leipzig durch. Den Konstruktionspreis gewann die ETH Zürich, die zusätzlich einen Preis für das schwerste Kanu erhielt (293 kg). Der Gestaltungspreis ging an die FH Aachen. Das leichteste Kanu baute die TU Graz (16,65 kg). Der Nachwuchspreis ging an die Steinbeisschule in Stuttgart. Einen Sonderpreis erhielt das Kooperationsprojekt der Metropolia University of Applied Sciences Helsinki und der HTW Berlin.

Das Dresdner Betonboot-Team (BBT) hatte mit viel Spaß und Elan und tatkräftiger Unterstützung etlicher Sponsoren in der ehemaligen Baustoff-Halle in der Semperstraße gebastelt und gewerkelt, konstruiert und getüftelt. Der manchmal arg abgedroschen Spruch vom Weg, der das Ziel sei, passte hier sicher – denn wo und wie kann man im Studium gelerntes besser anwenden als bei so einer Aktion?

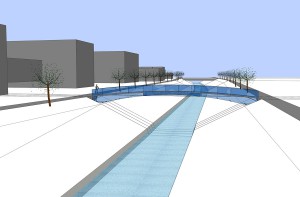

Das Boot BBT Semper orientiert sich an den historischen Schaufelraddampfern, die auf der Elbe zwischen Meißen und Bad Schandau verkehren. Aber es hat auch Vorbilder aus der Geschichte des Betonboot-Baus, denn es erinnert an die „Drehsden“, das Projekt der offenen Klasse von 2005, und an „Die Reiseboot“ aus dem Jahr 2011.

Dem Konstruktionsbericht der etwa 25 Studentinnen und Studenten des teams entnehmen wir: „Der Schwimmkörper besteht aus 12 Segmenten. Sechs der 12 Segmente bilden das Mittschiff und sind mit 1m Höhe, 1m Länge und 1,75m Breite baugleich ausgeführt. Die restlichen sechs Segmente bilden Bug bzw. Heck des Bootes aus und verjüngen sich daher. Der Schwimmkörper ist zu zwei Achsen symmetrisch.“

Angetrieben wird das Boot mit Muskelkraft – zwei Fahrräder (bzw. was von ihnen konstruktionsbedingt übrig blieb) sind die Maschinen für die beiden Schaufelräder, die einen Durchmesser von zwei Metern haben und je aus zwölf konischen Kreisringsegmenten bestehen.

Gebaut wurde mit Carbonbeton – was sonst? Der Boden der BBT Semper hatte dadurch eine Stärke von 4cm, die Wandstärke liegt bei 3cm. Und natürlich hat’s nicht nur geschwommen, sondern auch gehalten!