Dresden, 20. März 2025 – Das Dresdner Brückenbausymposium hat sich auch in seiner 34. Auflage als eine der wichtigsten Fachveranstaltungen im Bereich des Brücken- und Ingenieurbaus etabliert. Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung kamen auf Einladung des Instituts für Massivbau der TU Dresden in der Messe Dresden zusammen, um neue Entwicklungen, innovative Lösungen und aktuelle Herausforderungen im Brückenbau zu diskutieren.

Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2025, die bereits am Vorabend stattfand. In Anwesenheit des Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing wurden herausragende Ingenieurleistungen im Brückenbau gewürdigt.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein kombinierter Vortrag zu dem hochaktuellen Thema ältere Spannbetonbrücken. Zu Beginn sprach Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn) zu den Herausforderungen bei deren Erhaltung. Im Anschluss berichtete Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (TU Dresden, Institut für Massivbau) über den Einsturz der Carolabrücke Dresden und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Brückenbau.

Ein praxisnaher Beitrag folgte von Christina Fritsch, M. Sc. (MKP GmbH, Weimar), die unter dem Titel „Messen statt Schätzen“ aktuelle Erfahrungen aus Bauwerksuntersuchungen präsentierte und erläuterte, wie reale Messwerte Berechnungsergebnisse beeinflussen können. Anschließend stellte Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger (TU München) aktuelle Forschungsergebnisse zu bruchmechanischen Ansätzen für die sichere Betriebszeitabschätzung alter stählerner Bahnbrücken vor. Beim Umgang mit unserem Brückenbestand gewinnt das Thema Monitoring rasant an Bedeutung. Einen innovativen Ansatz zur Brückenüberwachung – nämlich mit Hilfe von Satellitendaten und faseroptischen Sensoren – stellten DI Dr. Dominik Prammer (ASFINAG Bau Management GmbH, Wien) und Dipl.-Ing., Dr.-Ing., MBA Vazul Boros (AIT Austrian Institute of Technology, Wien) vor.

Beim 34. DBBS wurde aber auch viel über den Brückenneubau gesprochen. Die Bandbreite war hier außerordentlich hoch. So thematisierte Dipl.-Ing. Bartlomiej Halaczek (Knight Architects, London) in seinem Vortrag „Brückenschlag zur Verkehrswende – warum Empathie im Ingenieurbau zählt“ die gesellschaftliche Verantwortung für Nachhaltigkeit im Brückenbau und rückte die seiner Meinung nach „anspruchsvollsten Brückennutzer“ – die Fußgänger – in den Mittelpunkt. Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhard Pohl (TU Dresden) referierte zum Einfluss wasserbaulicher Faktoren, die bei Entwurf, Bau und Betrieb von Brücken beachtet werden müssen, bevor Dipl.-Ing. Andreas Keil (sbp SE, Stuttgart) die neue Donaubrücke Linz vorstellte, eine Hängebrücke, die er zu recht „als eine besondere Brücke für einen besonderen Ort“ bezeichnete.

Zukunftsweisende Ideen zum modularen Bauen mit hohem Vorfertigungsrad stellten Prof. Dr.-Ing. Holger Flederer und Prof. Dr.-Ing. Thomas Bösche (HTW Dresden) und O.Univ.Prof.em. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Johann Kollegger und Dipl.-Ing. Franz Untermarzoner (TU Wien) vor. Erstere präsentierten verschiedene Konzepte, die bspw. den schnellen Ersatz von Straßenbrücken erlauben. Anhand eines realen Beispiels wurde zudem die problemlose Demontage eines kompletten Brückenbauwerks demonstriert. Dieses ist jetzt eingelagert und wartet auf den nächsten Einsatz. Die Gäste aus Wien gaben spannende Einblicke in die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren bei der Weiterentwicklung des LT-Brückenbauverfahrens gemacht wurden. Vorträge über den Stand der Planung eines Brückenbau-Großprojekts in Hamburg – dem Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Süderelbe – (Dipl.-Ing. Stefanie Heser, DB InfraGO AG, Hamburg), über den Entwurf der Ilmenaubrücke Lüneburg unter Einbeziehung neuer Regelungen der BEM-ING (Dipl.-Ing. Thomas Bussler von WTM Engineers GmbH, Hamburg), die Vorstellung einer 1 Kilometer langen Behelfsbrücke für den Südschnellweg Hannover durch Dr.-Ing. Waldemar Krakowski (Emch+Berger, Hannover) und Dipl.-Ing. Lothar Weinreich (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr) sowie ein Vortrag über den Rückbau der längsten Schrägseilbrücke in Deutschland, der zahlreiche nicht vorhersehbare Überraschungen barg (präsentiert von Daniel Haussner, M. Eng. und Dr. Bernd Püstow, HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Essen), rundeten das Fachprogramm ab.

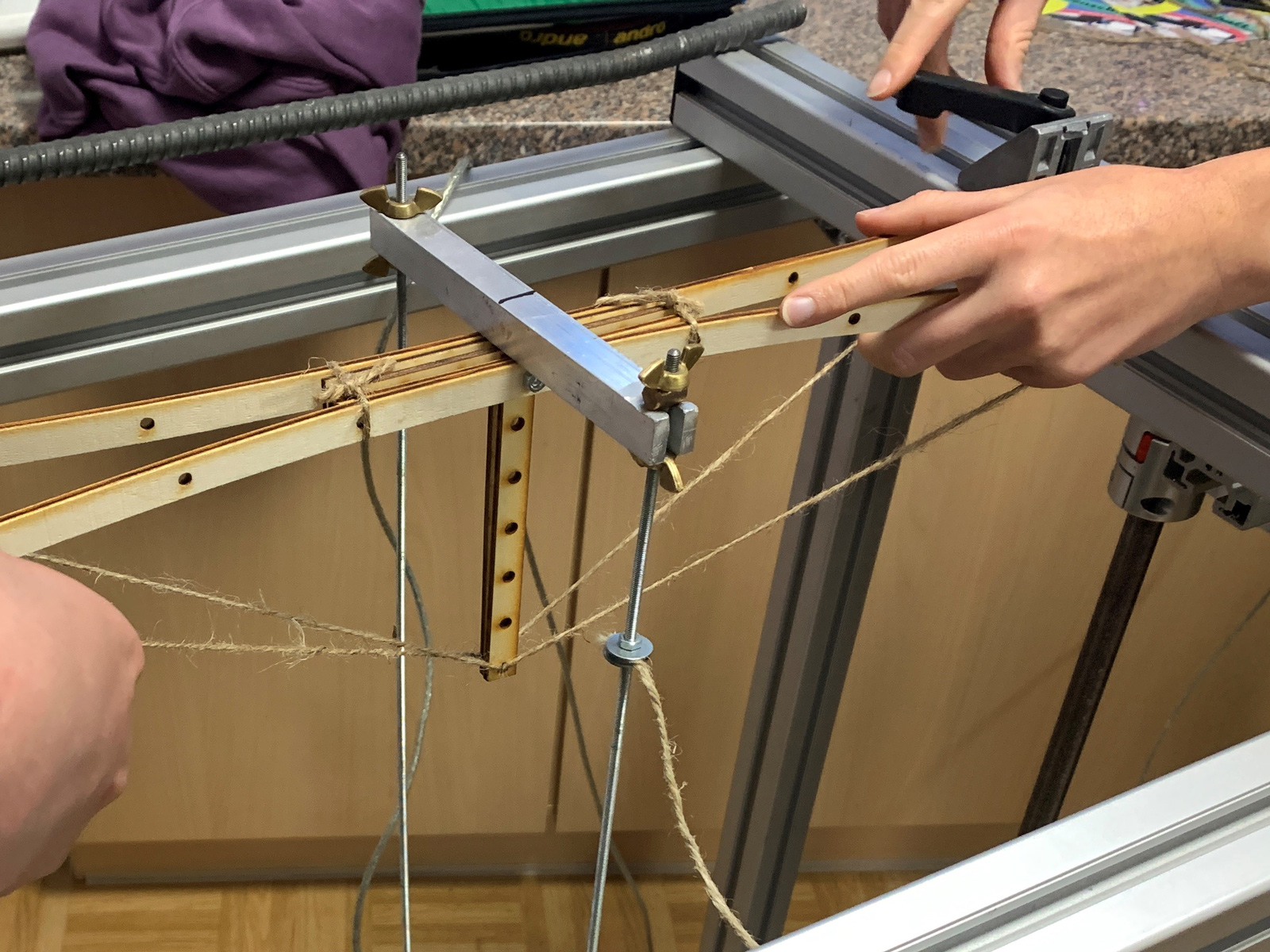

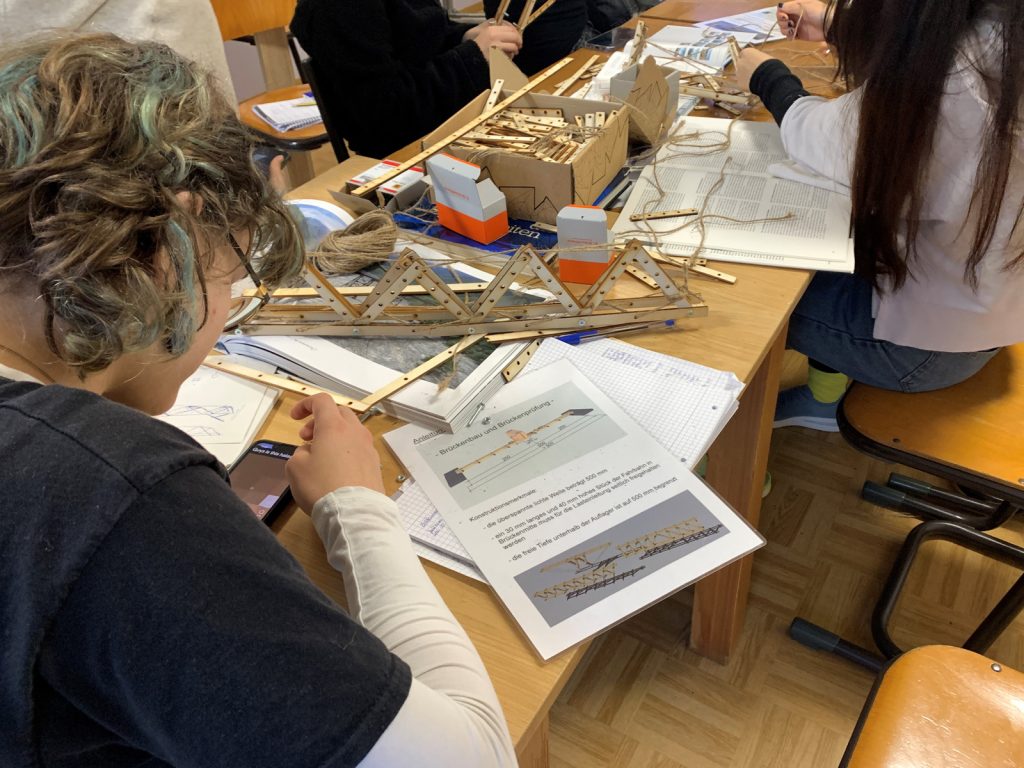

Das 34. DBBS wartete zudem mit zwei besonderen Programmpunkten auf. Ein Höhepunkt war die Preisverleihung des studentischen Wettbewerbs „Entwurf einer ressourceneffizienten Geh- und Radwegbrücke am Südpark in Dresden“, betreut von Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (TU Dresden). Außerdem nahm Ruben Langer, Bauingenieur und Slackliner, die Gäste mit in eine ganz andere Welt. Mit der seinerzeit längsten sturzfreien Begehung einer Highline (2130 m in bis zu 600 m Höhe) gab er ein spannendes Beispiel für eine Brücke in ihrer minimalistischsten Form.

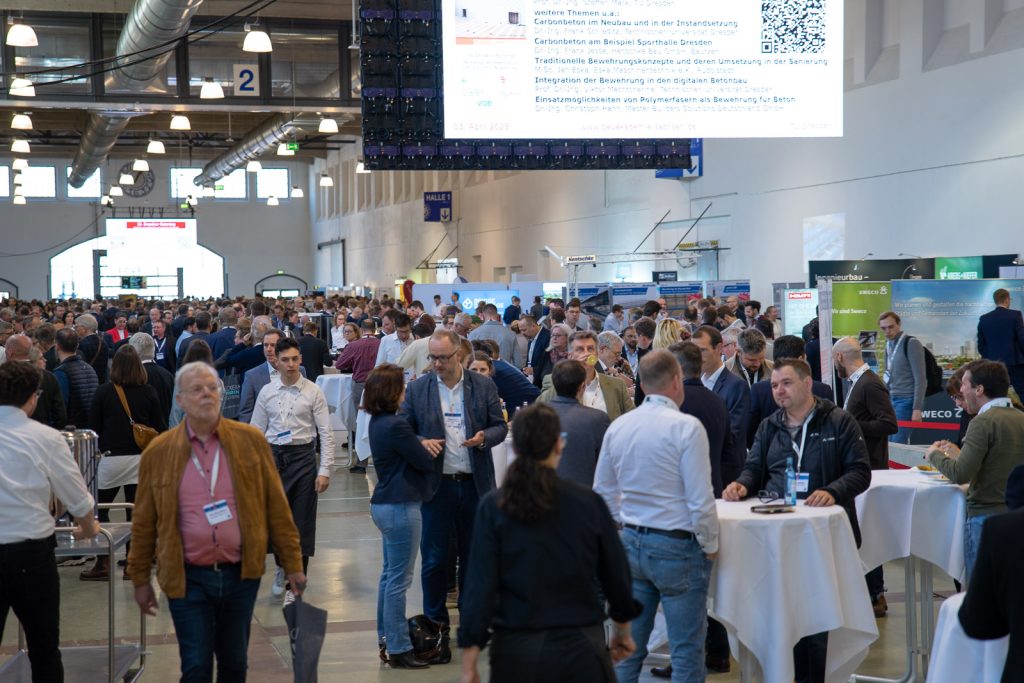

Das 34. Dresdner Brückenbausymposium bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Fachinformationen, praxisnahe Einblicke und eine hervorragende Plattform für den Austausch zu aktuellen Entwicklungen im Brückenbau. Die sich angrenzende Fachausstellung mit über 90 teilnehmenden Firmen, die nahezu alles Aspekte rund um das Thema Brückenbau abdeckten, war sehr gut besucht und wurde rege zum Netzwerken genutzt. Die Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2025 am Vorabend unterstrich öffentlichkeitswirksam die herausragenden Leistungen der Ingenieurinnen und Ingenieure in diesem wichtigen Bereich der Infrastrukturentwicklung.

Mit großer Vorfreude wird bereits die 35. Ausgabe des Symposiums im Jahr 2026 erwartet. Vortragsvorschläge können bis zum 22. August 2025 eingereicht werden.

Gestern durften wir kurzfristig ein ZDF-Drehteam im Otto-Mohr-Laboratorium der TU Dresden begrüßen. Geplant ist eine Sendung zum Thema „Wege aus dem Sanierungsstau“. Ein Lösungsvorschlag ist der Einsatz von Carbonbeton, der maßgeblich an der TU Dresden und RWTH Aachen University erforscht wird. Prof. Steffen Marx (Stiftungsprofessur Ingenieurbau) und Juliane Wagner (Sprecherin der Forschungsgruppe Carbonbeton II am Institut für Massivbau), standen dem ZDF-Team Rede und Antwort.

Gestern durften wir kurzfristig ein ZDF-Drehteam im Otto-Mohr-Laboratorium der TU Dresden begrüßen. Geplant ist eine Sendung zum Thema „Wege aus dem Sanierungsstau“. Ein Lösungsvorschlag ist der Einsatz von Carbonbeton, der maßgeblich an der TU Dresden und RWTH Aachen University erforscht wird. Prof. Steffen Marx (Stiftungsprofessur Ingenieurbau) und Juliane Wagner (Sprecherin der Forschungsgruppe Carbonbeton II am Institut für Massivbau), standen dem ZDF-Team Rede und Antwort.