Als die TU Dresden vor zwei Jahren als eine der elf Exzellenz-Universitäten in Deutschland ausgezeichnet wurde, eröffneten sich für das Zukunftskonzept auch völlig neue Wege. Open Topic Tenure Track Professuren beispielsweise sind ein völlig neuartiges Programm zur Gewinnung der weltweit „Besten Köpfe“ für Forschung und Lehre. Diese überdurchschnittlich gut ausgestatteten Professuren wurden thematisch völlig frei ausgeschrieben und münden nach fünf Jahren bei entsprechender Leistung in eine dauerhafte Anstellung.

Als die TU Dresden vor zwei Jahren als eine der elf Exzellenz-Universitäten in Deutschland ausgezeichnet wurde, eröffneten sich für das Zukunftskonzept auch völlig neue Wege. Open Topic Tenure Track Professuren beispielsweise sind ein völlig neuartiges Programm zur Gewinnung der weltweit „Besten Köpfe“ für Forschung und Lehre. Diese überdurchschnittlich gut ausgestatteten Professuren wurden thematisch völlig frei ausgeschrieben und münden nach fünf Jahren bei entsprechender Leistung in eine dauerhafte Anstellung.

Zehn solche Professuren wird es an der TU Dresden geben – eine davon an der Fakultät Bauingenieurwesen. Seit Mitte Mai arbeitet Daniel Balzani als Open Topic-Professor für Mechanik am Institut für Mechanik und Flächentragwerke. Er war einer von insgesamt mehr als 1.300 Bewerbern aus dem In- und Ausland.

Daniel Balzani (Jahrgang 1976) absolvierte bis März 2003 ein Bauingenieurstudium mit Vertiefung in der höheren und computergestützten Mechanik an der Universität Duisburg-Essen.

Im Anschluss erhielt er ein Promotionsstipendium an der Technischen Universität Darmstadt, wo er im April 2006 promovierte. Als Post-Doktorand kehrte er an die Universität Duisburg-Essen zurück und war dort bis März 2009 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Es folgte die einjährige Vertretung der Professur für Baumechanik mit Schwerpunkt Materialtheorie an der Leibniz Universität Hannover.

2010 erhielt er ein 7monatiges DFG-Forschungsstipendium am California Institute of Technology in Pasadena, USA. Im selben Jahr wurde er mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Seit 2011 bis zu seiner Berufung an die TUD war Prof. Balzani Akademischer Rat auf Zeit an der Universität Duisburg-Essen, wo er seine Habilitation im Dezember 2012 abschließen konnte.

Forschung und Lehre

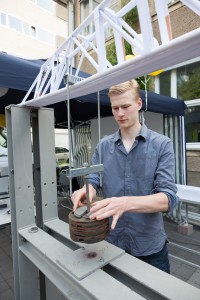

Forschungsschwerpunkte von Daniel Balzani sind die Biomechanik, Mehrskalensimulationen sowie die Modellierung mikroheterogener Materialien wie biologische Weichgewebe oder Mehrphasenstahl.

Bisherige Lehrtätigkeiten umfassen Vorlesungs- und Übungsveranstaltungen in den Gebieten „Technische Mechanik“, „Materialmodellierung“, „Mikromechanik“, „Numerische Methoden in der Mechanik“ und „Nichtlineare Finite-Elemente Methoden“. An der TUD plant Prof. Balzani Vorlesungen aus dem Bereich der Mechanik im Pflicht- bzw. Wahlbereich sowie die Etablierung vertiefender Vorlesungsreihen aus dem interdisziplinären Arbeitsfeld der Biomechanik.

Geplante Projekte

Prof. Balzanis Arbeitsgruppe wird dem Institut für Mechanik und Flächentragwerke in der Fakultät Bauingenieurwesen zugeordnet. Gemeinsame Forschungsaktivitäten innerhalb der Fakultät sind insbesondere in der Mechanik mit Prof. Kaliske und Prof. Zastrau sowie mit Prof. Curbach aus dem Massivbau zu erwarten, aber auch mit Professoren des Maschinenbaus.

Im Bereich der Biomechanik schätzt Balzani gemeinsame Arbeiten mit Prof. Guck vom Biotech sowie außeruniversitären Einrichtungen wie z.B. dem Leibniz-lPF, dem Leibniz-lFW und dem MPI-CBG als besonders fruchtbar ein.

Internationale Projekte mit Partnern des Caltech, der UCLA, dem EPF Lausanne und der TU Graz sollen fortgesetzt und weitere Kooperationen aufgebaut werden.