Am 18.08.2025 verteidigte Herr Kai Zernsdorf, M.Sc., erfolgreich seine wissenschaftliche Arbeit im Rahmen des Promotionsverfahrens mit dem Thema „Numerische Modellierung des Tragverhaltens mineralisch gebundener Carbonfaserbewehrung“. Neben dem Vorsitzenden der Promotionskommission, Prof. Dr. Ivo Herle (TU Dresden), waren als Gutachter Herr Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. em. Manfred Curbach (TU Dresden), Prof. Dr. Thomas Bösche (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)) und Prof. Dr. Klaus Holschemacher (HTWK Leipzig) anwesend. Als weiteres Mitglied der Promotionskommission war Prof. Dr. Holger Flederer (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)) anwesend. Die Fakultät gratuliert ganz herzlich.

Schlagwort: Massivbau

Wie lassen sich weitere Brückeneinstürze verhindern? Kurze Frage mit Prof. Steffen Marx und Programmtipp zur LNdW

Ursache für den Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden war eine wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion. Wie konnte es dazu kommen? Wie viele Brücken in Deutschland sind davon betroffen? Mit welchen Maßnahmen lassen sich weitere Einstürze verhindern? Diese Fragen beantwortet Prof. Steffen Marx vom Institut für Massivbau der TU Dresden im Video. Als Experte auf dem Gebiet des Brückenbaus war er verantwortlich für das im Dezember veröffentlichte Gutachten, welches die Ursachen des Brückeneinsturzes untersucht hat.

Programmtipp zur Langen Nacht der Wissenschaften am 20. Juni: In einem ca. einstündigen Vortrag gibt Prof. Marx Einblicke in die Untersuchungsergebnisse zum Brückeneinsturz und in Lösungsansätze, die die Wissenschaftler bei uns an der Universität erarbeiten. Wann: 20. Juni, 19:00 Uhr, Wo: Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64, Hörsaal 02

Belastungstests an der Elbbrücke in Bad Schandau unter Beteiligung der TU Dresden

Seit gestern laufen in Bad Schandau mehrtägige Belastungstests an der im November 2024 gesperrten Elbbrücke. Mit den drei Tage andauernden Untersuchungen soll die Tragfähigkeit der Brücke analysiert werden.

Das Institut für Massivbau (IMB), TU Dresden ist vor Ort und gibt im Besucherzelt einen Einblick zur Brücke und dem Belastungstest und steht für Fragen zur Verfügung. Bisher läuft alles nach Plan, das öffentliche Interesse an den Untersuchungen ist sehr groß.

Ein bedeutender Meilenstein

Staatsministerin Regina Kraushaar betonte beim gestrigen Pressetermin die Bedeutung dieser Tests: „Der heutige Beginn des Belastungstests ist ein bedeutender Meilenstein für uns alle. Ich hoffe sehr, dass wir die Brücke schon bald wieder nutzen können, vielleicht auch mit Einschränkungen für schwere Fahrzeuge. Vorrangig ist jedoch für die nächsten Tage, dass der Test reibungslos verläuft und wir die dafür notwendigen Erkenntnisse gewinnen. Denn nur wenn die Brücke zweifelsfrei als sicher eingestuft wird, kann eine Freigabe erfolgen.“

Wissenschaftliche Durchführung durch MKP GmbH und die TU Dresden

Professor Steffen Marx von der TU Dresden leitet den Versuch und erläuterte das Vorgehen am ersten Testtag: „Wir realisieren heute zwei der planmäßigen fünf Laststellungen. Zunächst fahren wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich mit dem unbemannten, ferngesteuerten Schwerlastmodul auf die Brücke. An verschiedenen Haltepunkten werden umfangreiche Messungen durchgeführt. Falls während der Überfahrt keine Schäden auftreten, wird das Modul schrittweise mit zusätzlichen Krangewichten beladen – bis zu einem Gesamtgewicht von 80 Tonnen.“

Nach dieser Phase werden mit einem Gabelstapler weitere Gewichte auf der Brücke verteilt, wobei stets darauf geachtet wird, dass die bereits erreichte Laststufe nicht überschritten wird, um eine Gefährdung des Personals auszuschließen. Ziel des ersten Tages: eine Gesamtlast von 280 Tonnen.

Ablauf des Belastungstests

Im weiteren Verlauf wird das Schwerlastmodul die Brücke mehrfach überqueren, wobei sukzessive zusätzliche Gewichte aufgeladen und unterschiedlich verteilt werden. Ziel ist es, alle ungünstigsten Belastungssituationen zu simulieren, die durch Verkehr und Temperatur entstehen könnten. Um den Test optimal durchzuführen, fanden bereits in der Vorwoche umfassende Vorbereitungen statt.

Entscheidende Grundlage für die Zukunft der Brücke

Diese Tests sind maßgeblich für die Entscheidung über eine mögliche Wiedereröffnung. Die Tragfähigkeit der Brücke kann nur durch reale Belastungstests sicher bestimmt werden, da die befürchtete Spannungsrisskorrosion von außen nicht zuverlässig nachweisbar ist. Rechnerische Verfahren allein reichen hier nicht aus.

Nach Abschluss der Tests erfolgt eine umfassende Auswertung der erhobenen Daten. Erst wenn unabhängige, öffentlich bestellte Prüfingenieure die Tragfähigkeit der Brücke bestätigen, kann eine Entscheidung über die Wiederinbetriebnahme getroffen werden. Diese soll voraussichtlich in ein bis drei Wochen fallen.

Die Bevölkerung von Bad Schandau wartet gespannt auf die Ergebnisse – mit der Hoffnung, dass die Brücke bald wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

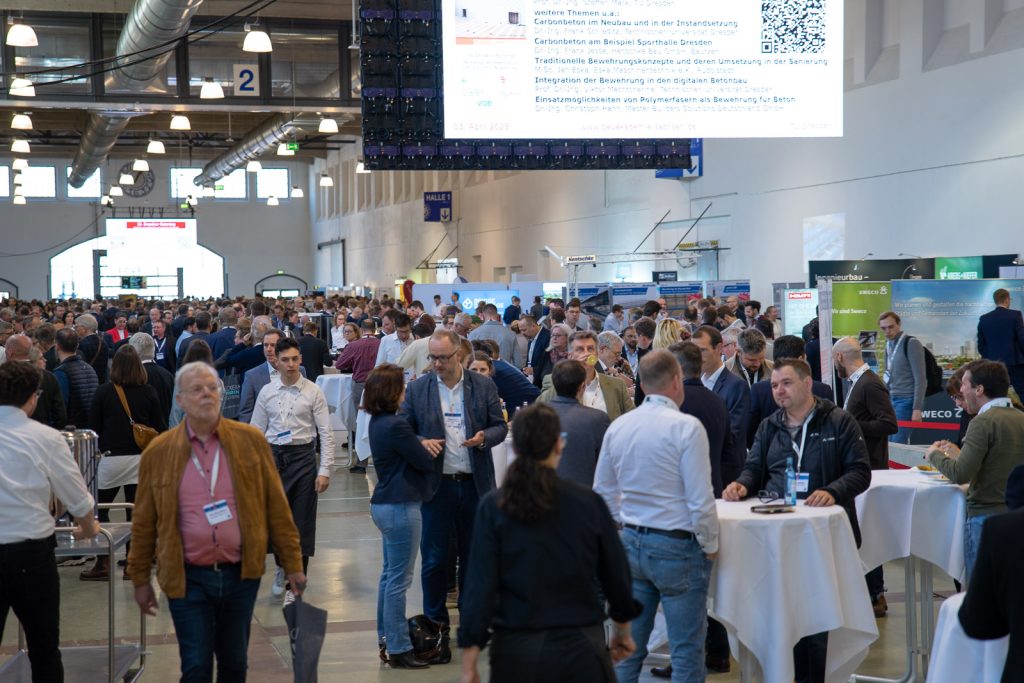

Erfolgreiche 34. Auflage des Dresdner Brückenbausymposiums und Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2025

Dresden, 20. März 2025 – Das Dresdner Brückenbausymposium hat sich auch in seiner 34. Auflage als eine der wichtigsten Fachveranstaltungen im Bereich des Brücken- und Ingenieurbaus etabliert. Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung kamen auf Einladung des Instituts für Massivbau der TU Dresden in der Messe Dresden zusammen, um neue Entwicklungen, innovative Lösungen und aktuelle Herausforderungen im Brückenbau zu diskutieren.

Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2025, die bereits am Vorabend stattfand. In Anwesenheit des Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing wurden herausragende Ingenieurleistungen im Brückenbau gewürdigt.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein kombinierter Vortrag zu dem hochaktuellen Thema ältere Spannbetonbrücken. Zu Beginn sprach Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn) zu den Herausforderungen bei deren Erhaltung. Im Anschluss berichtete Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (TU Dresden, Institut für Massivbau) über den Einsturz der Carolabrücke Dresden und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Brückenbau.

Ein praxisnaher Beitrag folgte von Christina Fritsch, M. Sc. (MKP GmbH, Weimar), die unter dem Titel „Messen statt Schätzen“ aktuelle Erfahrungen aus Bauwerksuntersuchungen präsentierte und erläuterte, wie reale Messwerte Berechnungsergebnisse beeinflussen können. Anschließend stellte Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger (TU München) aktuelle Forschungsergebnisse zu bruchmechanischen Ansätzen für die sichere Betriebszeitabschätzung alter stählerner Bahnbrücken vor. Beim Umgang mit unserem Brückenbestand gewinnt das Thema Monitoring rasant an Bedeutung. Einen innovativen Ansatz zur Brückenüberwachung – nämlich mit Hilfe von Satellitendaten und faseroptischen Sensoren – stellten DI Dr. Dominik Prammer (ASFINAG Bau Management GmbH, Wien) und Dipl.-Ing., Dr.-Ing., MBA Vazul Boros (AIT Austrian Institute of Technology, Wien) vor.

Beim 34. DBBS wurde aber auch viel über den Brückenneubau gesprochen. Die Bandbreite war hier außerordentlich hoch. So thematisierte Dipl.-Ing. Bartlomiej Halaczek (Knight Architects, London) in seinem Vortrag „Brückenschlag zur Verkehrswende – warum Empathie im Ingenieurbau zählt“ die gesellschaftliche Verantwortung für Nachhaltigkeit im Brückenbau und rückte die seiner Meinung nach „anspruchsvollsten Brückennutzer“ – die Fußgänger – in den Mittelpunkt. Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhard Pohl (TU Dresden) referierte zum Einfluss wasserbaulicher Faktoren, die bei Entwurf, Bau und Betrieb von Brücken beachtet werden müssen, bevor Dipl.-Ing. Andreas Keil (sbp SE, Stuttgart) die neue Donaubrücke Linz vorstellte, eine Hängebrücke, die er zu recht „als eine besondere Brücke für einen besonderen Ort“ bezeichnete.

Zukunftsweisende Ideen zum modularen Bauen mit hohem Vorfertigungsrad stellten Prof. Dr.-Ing. Holger Flederer und Prof. Dr.-Ing. Thomas Bösche (HTW Dresden) und O.Univ.Prof.em. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Johann Kollegger und Dipl.-Ing. Franz Untermarzoner (TU Wien) vor. Erstere präsentierten verschiedene Konzepte, die bspw. den schnellen Ersatz von Straßenbrücken erlauben. Anhand eines realen Beispiels wurde zudem die problemlose Demontage eines kompletten Brückenbauwerks demonstriert. Dieses ist jetzt eingelagert und wartet auf den nächsten Einsatz. Die Gäste aus Wien gaben spannende Einblicke in die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren bei der Weiterentwicklung des LT-Brückenbauverfahrens gemacht wurden. Vorträge über den Stand der Planung eines Brückenbau-Großprojekts in Hamburg – dem Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Süderelbe – (Dipl.-Ing. Stefanie Heser, DB InfraGO AG, Hamburg), über den Entwurf der Ilmenaubrücke Lüneburg unter Einbeziehung neuer Regelungen der BEM-ING (Dipl.-Ing. Thomas Bussler von WTM Engineers GmbH, Hamburg), die Vorstellung einer 1 Kilometer langen Behelfsbrücke für den Südschnellweg Hannover durch Dr.-Ing. Waldemar Krakowski (Emch+Berger, Hannover) und Dipl.-Ing. Lothar Weinreich (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr) sowie ein Vortrag über den Rückbau der längsten Schrägseilbrücke in Deutschland, der zahlreiche nicht vorhersehbare Überraschungen barg (präsentiert von Daniel Haussner, M. Eng. und Dr. Bernd Püstow, HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Essen), rundeten das Fachprogramm ab.

Das 34. DBBS wartete zudem mit zwei besonderen Programmpunkten auf. Ein Höhepunkt war die Preisverleihung des studentischen Wettbewerbs „Entwurf einer ressourceneffizienten Geh- und Radwegbrücke am Südpark in Dresden“, betreut von Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (TU Dresden). Außerdem nahm Ruben Langer, Bauingenieur und Slackliner, die Gäste mit in eine ganz andere Welt. Mit der seinerzeit längsten sturzfreien Begehung einer Highline (2130 m in bis zu 600 m Höhe) gab er ein spannendes Beispiel für eine Brücke in ihrer minimalistischsten Form.

Das 34. Dresdner Brückenbausymposium bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Fachinformationen, praxisnahe Einblicke und eine hervorragende Plattform für den Austausch zu aktuellen Entwicklungen im Brückenbau. Die sich angrenzende Fachausstellung mit über 90 teilnehmenden Firmen, die nahezu alles Aspekte rund um das Thema Brückenbau abdeckten, war sehr gut besucht und wurde rege zum Netzwerken genutzt. Die Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2025 am Vorabend unterstrich öffentlichkeitswirksam die herausragenden Leistungen der Ingenieurinnen und Ingenieure in diesem wichtigen Bereich der Infrastrukturentwicklung.

Mit großer Vorfreude wird bereits die 35. Ausgabe des Symposiums im Jahr 2026 erwartet. Vortragsvorschläge können bis zum 22. August 2025 eingereicht werden.

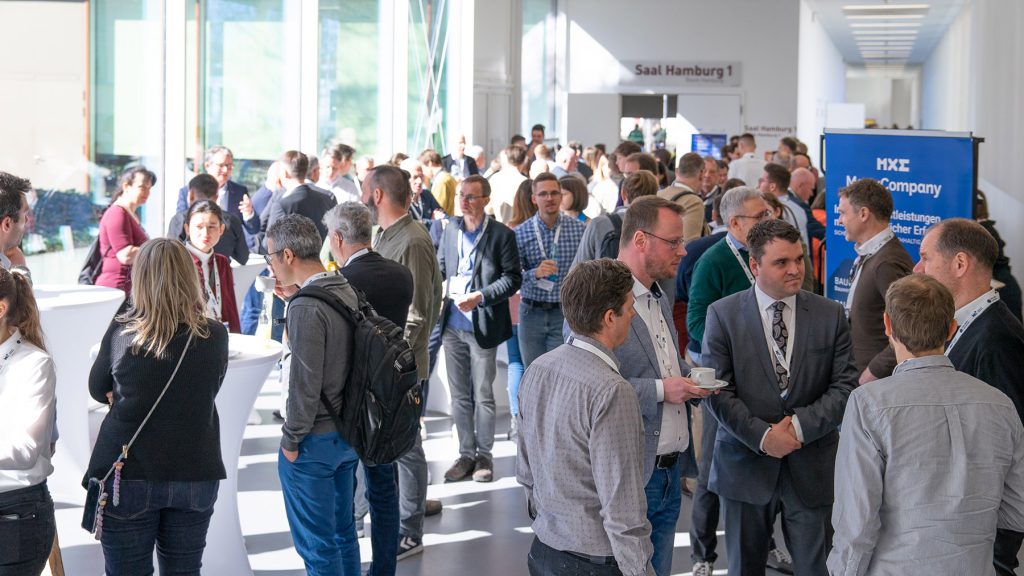

13. Symposium „Experimentelle Untersuchungen von Baukonstruktionen“: Ein Rückblick auf das SEUB 2025

Am Mittwoch, den 19. März 2025, fand das 13. Symposium „Experimentelle Untersuchungen von Baukonstruktionen“ (SEUB) im Vorfeld der Dresdner Brückenbautagung statt. Erstmalig fand die Veranstaltung in der Dresdner Messe statt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Über 360 Teilnehmende aus verschiedenen Bereichen der Bauindustrie und Forschung kamen zusammen, um sich über aktuelle Themen der Bauwerksbewertung und -Untersuchung auszutauschen.

überbringt Grußworte zur Eröffnung der Veranstaltung. Bild: André Terpe

Das SEUB 2025 bietet im Abstand von zwei Jahren traditionell eine Plattform für Austausch und Diskussionen über die Bewertung von Bauwerken hinsichtlich ihres Zustands, ihrer Tragsicherheit und ihrer Restlebensdauer. Im Fokus standen in diesem Jahr die Bedeutung von Zustandsprognosen und Monitoring für die langfristige Sicherheit von Bauwerken und innovative Messverfahren, die es ermöglichen, die Innenstruktur von Bauwerken ohne Zerstörung zu analysieren. Ebenfalls zentrales Thema der Tagung war die fortschreitende Digitalisierung in der Bauwerksprüfung, mit großesm Potenzial für eine genauere Analyse und eine frühzeitige Identifikation von Schwachstellen.

Das 14. SEUB ist für 2027 geplant. Der Tagungsband wird zeitnah auf dem sächsischen Dokumenten- und Publikationsserver Qucosa® veröffentlicht.

Brücke in die Zukunft: Bundesminister Wissing eröffnete KI-Forschungsbrücke für TUD-koordiniertes Verbundprojekt in Bautzen

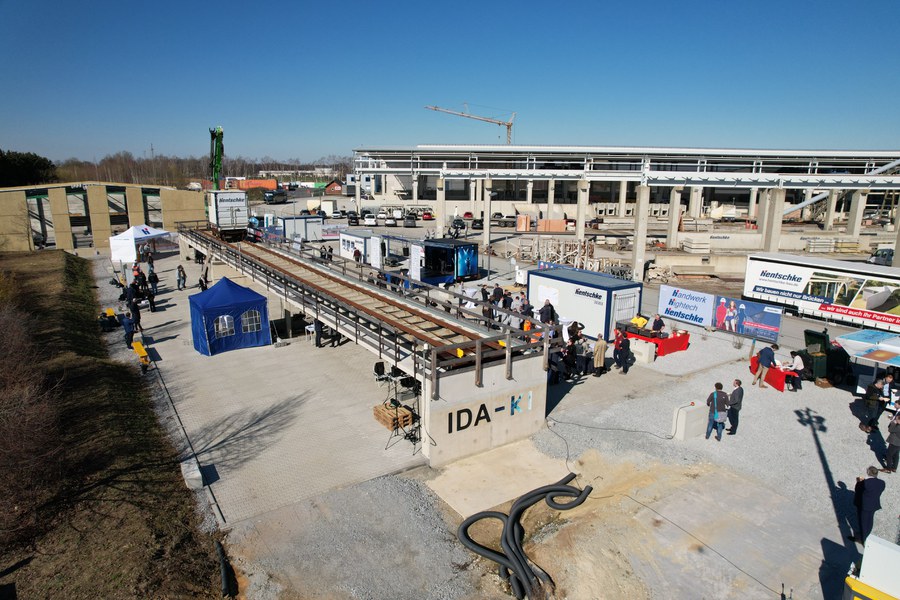

Am 19. März 2025 eröffnete Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr (BMDV), gemeinsam mit Staatssekretärin Barbara Meyer, Landrat Udo Witschas, TUD-Rektorin Prof.in Ursula Staudinger, Prof. Steffen Marx, Direktor des Instituts für Massivbau der TUD, und Jörg Drews vom Projektpraxispartner Hentschke Bau GmbHeine 45 Meter lange und 4,5 Meter breite Forschungsbrücke in Bautzen.

Diese Forschungsplattform (openLAB) ist weltweit einmalig: Die Brücke ist mit modernster Sensortechnik ausgestattet, die eine lückenlose Überwachung in Echtzeit ermöglichen soll. Insgesamt wurden über 200 Sensoren verbaut, die u.a. die Temperatur, Neigung, Bewegung und weitere Einflussfaktoren für die strukturelle Integrität erfassen. Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz können Schäden früh erkannt werden, sodass Instandhaltungsmaßnahmen zielgerichtet eingeleitet werden können. Die Spannbetonbrücke ist Teil des Forschungsprojekts „Automatisierte Bewertung der Monitoringdaten von Infrastrukturbauwerken (IDA-KI)“, das durch die TUD koordiniert und im Rahmen der Innovationsinitiative „mFUND“ durch das BMDV gefördert wird.

Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Künstliche Intelligenz ist ein Game-Changer, auch für den Erhalt unserer Straßen und Brücken. Durch den Einsatz modernster Sensortechnik und KI-gestützter Analyseverfahren können wir den Zustand der Brücken in Echtzeit überwachen. So machen wir unsere Verkehrsinfrastruktur nicht nur sicherer, sondern ermöglichen eine effizientere und kostengünstigere Wartung. Das Projekt in Bautzen liefert wertvolle Erkenntnisse für die Modernisierung unserer Brücken und die Sanierung unserer gesamten Infrastruktur.“

Staatssekretärin Barbara Meyer: „Das openLAB eröffnet uns eine großartige Chance zur richtigen Zeit, denn in Sachsen merken wir gerade, wie wichtig eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist. Mit dem Brückenzwilling legen wir am heutigen Tag den Startschuss für ein neues Zeitalter sächsischer Brücken, das deutschlandweit Impulse setzen kann! Es geht dabei um Innovationsgeist, Spitzenforschung, Zukunftsfähigkeit und – natürlich das Wichtigste – um mehr Sicherheit bei unseren Brückenbauwerken. Ich wünsche dem Team um Prof. Marx viel Erfolg mit diesem Projekt. Ich bin gespannt auf Ihre Ergebnisse. Mein besonderer Dank geht an den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Herrn Dr. Wissing, dass Sie dieses Projekt und damit den Freistaat und das Lausitzer Revier aktiv unterstützen!“

Udo Witschas, Landrat des Landkreises Bautzen: „Die neue Forschungsbrücke ist ein erneuter Beleg dafür, dass die Unternehmen aus der Oberlausitz auch im Bereich der Forschung und Innovation ganz oben mitspielen können. Dahinter steckt ein enormes wirtschaftliches Potenzial für unsere Region. Die neue Brücke, diese gelungene Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis, zeigt zudem, was die Region von der Ansiedlung des Bauforschungszentrums Living Art of Building LAB erwarten kann.“

Prof.in Ursula Staudinger, Rektorin der TU Dresden: „Mit der Gründung des TUD|Campus Lausitz übernehmen wir Verantwortung für die Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz. Dazu gehören auch Reallabore wie das openLAB. Diese sind essenziell für den wissenschaftlichen Fortschritt, denn sie ermöglichen es, innovative Technologien unter realen Bedingungen zu erproben und praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Es geht auch darum, durch technologische Entwicklungen zur Verbesserung gesellschaftlich essentieller Sektoren wie dem Brückenbau beizutragen und Vertrauen zu schaffen. Ebenso bietet das openLAB einzigartige Möglichkeiten für die Grundlagenforschung im Bauingenieurwesen. Durch den Schulterschluss von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit können wir hier Impulse in die Region tragen, die an der Basis als Innovationen ihre Wirkung entfalten können. Ich danke allen Beteiligten, dass wir hier gemeinsam eine wissenschaftliche Plattform für nachhaltige Bauinnovationen schaffen können und so die Region als Standort von Spitzenforschung und Hochtechnologie stärken.“

Prof. Steffen Marx, Direktor des Instituts für Massivbau der TUD: „Mit der Forschungsbrücke openLAB in Bautzen haben wir ein weltweit einzigartiges Reallabor geschaffen. Forschende können hier digitale Zwillinge und innovative Monitoringtechnologien entwickeln. Unser Ziel ist es, Bauwerke künftig vorausschauender instandzuhalten und so eine nachhaltige Mobilität zu sichern.“

Jörg Drews, Hentschke Bau GmbH: „Für uns als lokal verankertes und überregional wirkendes Unternehmen sind Innovationen im Bauwesen besonders relevant. Insbesondere dann, wenn durch Kooperationen mit Wissenschaft und Forschung Innovationen entstehen, die Beiträge zur Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle leisten können. Diese ermöglichen es Hentschke nicht nur, die Digitalisierung der Infrastruktur aktiv mitzugestalten, sondern sich auch als Innovationstreiber in der Lausitz zu etablieren.“

Bei einer Live-Demonstration wurde die Sensorik der Forschungsbrücke und dessen digitaler Zwilling anschaulich demonstriert: Ein tonnenschwerer Schienenwagen überquerte die Brücke und simulierte unterschiedliche Belastungsszenarien. Die verbauten Sensoren lieferten wertvolle Echtzeitdaten für wissenschaftliche Analysen. Kritische Zustandsänderungen können vom digitalen Zwilling, ein virtuelles Abbild der Brücke, angezeigt werden.

Forschungsprojekt IDA-KI

Am 1. Januar 2022 startete unter Leitung des Instituts für Massivbau der TUD das Verbundforschungsvorhaben IDA-KI. Das Gesamtvolumen des Projektes beträgt rund 3,8 Millionen Euro. Das Konsortium setzt sich zum Ziel, die wissenschaftlichen Grundlagen für eine zuverlässige Zustandsbewertung von Brückenbauwerken in nahezu Echtzeit zu schaffen. Diese ist Grundvoraussetzung für ein prädiktives, vorausschauendes Instandhaltungsmanagement. Dazu wird das Konzept des digitalen Zwillings genutzt. Zusätzlich soll das Projekt nachhaltig zur strukturellen Stärkung der Kohleregion Lausitz beitragen.

Über das Projektkonsortium

Das Konsortium, bestehend aus dem Institut für Massivbau der TUD, dem Institut für Digitales und Autonomes Bauen der Technischen Universität Hamburg, der MKP GmbH und der Hentschke Bau GmbH, bringt langjährige Erfahrungen aus den Bereichen der digitalen Bauplanung, des Bauwerksmonitorings, der KI-basierten Fehlerdiagnostik sowie der ingenieurwissenschaftlichen Zustandsbewertung zusammen. Um eine breite praktische Nutzbarmachung der entwickelten Methoden sicherstellen zu können, dienen assoziierte Partner aus dem Bereich des Infrastrukturbaus als Projektbeirat. Dazu zählen die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, die Bundesanstalt für Straßenwesen sowie die Autobahn GmbH.

Über das Förderprogramm mFUND des BMDV

Mit der Innovationsinitiative mFUND fördert das BMDV seit 2016 Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um digitale datenbasierte Anwendungen für die Mobilität der Zukunft. Neben der finanziellen Förderung unterstützt der mFUND mit verschiedenen Veranstaltungsformaten die Vernetzung zwischen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Forschung sowie den Zugang zu Datenportalen des BMDV. „mCAST – Der Innovationspodcast“, der monatliche Podcast der mFUND-Begleitforschung, widmet sich in seiner am 19. März 2025 erscheinenden Folge ausführlich dem Thema vorausschauende Instandhaltung und der Forschungsbrücke „openLAB“ in Bautzen.

Kontakt:

Matthias Fejes

Pressesprecher der TU Dresden

Tel: +49 351 463 32398

E-Mail: pressestelle@tu-dresden.de

Pressestelle des BMDV

Tel: +49 30 18-300-7200

E-Mail: presse@bmdv.bund.de

Anmelden und mitmachen: Eröffnung des openLAB in Bautzen beim mFund Netzwerktreffen

Die Digitalisierung verändert zunehmend die Baubranche. Innovative Technologien wie Building Information Modelling (BIM), Structural Health Monitoring, digitale Zwillinge und Verfahren der künstlichen Intelligenz werden intensiv erforscht und erprobt, um Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturbauwerken zu optimieren.

Doch wie können diese digitalen Technologien konkret zur Effizienzsteigerung beitragen? Welche Auswerteverfahren erschließen den Wert großer, heterogener Datenbestände? Wie lassen sich Bestandsdaten mit neu generierten Datensätzen sinnvoll ergänzen? Und welche Herausforderungen bestehen bei der Integration neuer Technologien in bestehende Prozesse?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich das nächste mFUND Netzwerktreffen unter dem Leitthema „Digitales Planen, Bauen und Betreiben von Infrastrukturbauwerken“. Die Veranstaltung findet am 18. und 19. März 2025 in Dresden und Bautzen statt und dient der aktiven Vernetzung von Partnern aus dem mFUND-Programm sowie Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft.

Das Netzwerktreffen bietet eine Plattform für den Austausch innovativer Ideen und die Diskussion über die Zukunft des digitalen Bauens. Interessierte sind eingeladen, sich über neueste Entwicklungen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Veranstaltung über zwei Tage:

Tag 1: Konferenz in Dresden

Nach zwei hochkarätigen Keynotes präsentieren insgesamt 15 mFUND-Projekte ihre Ideen und Ergebnisse. In den Pausen sowie bei der Abendveranstaltung gibt es ausreichend Gelegenheit für den persönlichen Austausch.

Ort: TU Dresden, Gerhart-Potthoff-Bau Raum 13 im Erdgeschoss Hettnerstr. 1, 01069 Dresden

Tag 2: Eröffnung des openLAB in Bautzen

Gemeinsam reisen wir nach Bautzen, um die Forschungsbrücke aus dem Projekt IDA-KI feierlich zu eröffnen. Ein Bustransfer ist organisiert. Vor Ort findet zudem ein Stationslauf statt, bei dem verschiedene Partner aus der mFUND-Initiative ihre digitalen und datenbasierten Geschäftsmodelle vorstellen.

Ort: Hentschke Bau GmbH, Hoyerswerdaer Str. 42, 02625 Bautzen

Wer nicht persönlich nach Dresden/Bautzen reisen kann, hat die Möglichkeit, die Vorträge des ersten Tages per Livestream zu verfolgen. Bitte melden Sie sich dazu an, damit wir Ihnen den Link zur Verfügung stellen können.

Hier geht´s zur Anmeldung: https://daten.plus/mfund-netzwerktreffen-2025

Professor Marx zum Professor für Massivbau umberufen

Am 19. Februar 2025 wurde Prof. Marx im Rahmen der Fakultätsratssitzung offiziell zum Professor für Massivbau ernannt. Die feierliche Übergabe der Berufungsurkunde fand im Rahmen der Fakultätsratssitzung der Fakultät Bauingenieurwesen statt.

Wie wird Bauen nachhaltiger? Gute Frage über Carbonbeton, Betondruck und grüne Architektur

Rund 40 Prozent der weltweiten CO2-Emmissionen lassen sich auf das Bauwesen und die Nutzung von Gebäuden zurückführen. Dank grüner Technologien kann Bauen klimafreundlicher werden: Dazu zählen unter anderem 3D-Betondruck oder der Einsatz neuartiger Baumaterialien wie Carbonbeton – beides Forschungsschwerpunkte an der Fakultät Bauingenieurwesen der TU Dresden. Das Videoformat „Gute Frage“ widmet sich in seiner neuen Folge ausführlich den Fragestellungen die sich rund um das klimaneutrale Bauen stellen.

Siegerentwurf für neue Elbbrücke in Dresden kommt von Studierenden der Fakultät Bauingenieurwesen

Wie könnte eine neue Elbquerung zwischen Ostragehege und Altpieschen in Dresden aussehen? Dieser Fragestellung widmeten sich in den vergangenen vier Monaten 38 Studierende von vier verschiedenen Hochschulen (TU Berlin, BTU Cottbus, HTW Dresden, TU Dresden). Aufgabe eines studentischen Wettbewerbs war es, eine Fuß- und Radwegbrücke vom Dresdener Ostragehege auf die gegenüberliegende Elbseite zu entwerfen. Da dieser Bereich unter Naturschutz steht und Überschwemmungsgebiet ist, sollten die Studierenden auf eine umweltschonende Bauweise wertlegen. Zudem galt es, auf eine sinnvolle Anbindung an das bestehende Wegenetz und den ÖPNV zu achten.

Entstanden sind dabei zwölf qualitativ hochwertige Entwürfe, die als Erweiterung zu den bereits existierenden Planungsideen angesehen werden können. Am Donnerstag, den 11. August 2022, kürte eine sechsköpfige Jury den Siegerentwurf. Durchsetzen konnte sich ein Team der TU Dresden, welches einen einseitig aufgehängten Kreisringträger für diesen Ort vorsieht. Hervorgehoben wurden von der Jury die architektonische Qualität des Bauwerks, welches eine Bereicherung für den Ort darstellt und über die geschickte Anbindung am Pieschener Ufer die Mobilität für den Fuß- und Radverkehr deutlich steigert. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten jeweils Entwürfe der TU Berlin, welche eine zwei- bzw. einhüftige Schrägkabelbrücke als Elbquerung vorsehen.

Die Sieger dürfen sich nun auf eine Reise zu einer fachnahen europäischen Konferenz freuen. Der zweite und dritte Platz wurde mit einem Preisgeld von 500 Euro bzw. 200 Euro dotiert Zudem wurden zwei Sonderpreise i.H.v. je 150 Euro für besonders gelungene Brückenmodelle an Studierende der BTU Cottbus und der TU Dresden vergeben. Die Geldpreise wurden freundlicherweise vom Ingenieurbüro MKP gesponsert. Darüber hinaus dürfen sich alle Teilnehmer:innen über das Buch „Der Turm und die Brücke“ freuen, welches die Kunst des Ingenieurbaus (Structural Art) thematisiert und vom Ernst & Sohn Verlag kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Die offizielle Preisverleihung, bei der die Siegerentwürfe von den Studierenden vorgestellt werden, wird voraussichtlich im Oktober stattfinden.

Die Entwürfe sowie die Brückenmodelle können vom 15. August 2022 bis zum 26. August im Rathaus der Stadt Dresden (Goldene Pforte) innerhalb der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden.

Die Jury setzte sich wie folgt zusammen:

- Stephan Kühn, Baubürgermeister der Stadt Dresden

- Stephanie Mau, Stadt Dresden, Amt für Stadtplanung und Mobilität

- Sabine Göbel, Stadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt

- Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx, TU Dresden, Institut für Massivbau

- Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, TU Berlin, Entwerfen und Konstruieren – Verbundstrukturen

- Hendrik Lindner, BTU Cottbus, Fachgebiet Tragwerksplanung

Hintergrund

Der Verkehrsentwicklungsplan 2025+ der Landeshauptstadt Dresden sieht eine neue Elbquerung im Westen der Stadt vor. Als Ersatz der 1996 eingestellten Fährverbindung von der Ostra-Halbinsel zum Ball- und Brauhaus Watzke soll die Elbe mit einer Fuß- und Radwegbrücke überspannt werden. Damit soll der Besucherstrom zwischen dem rechtselbisch liegenden Stadtteil Altpieschen und dem Ostragehege mit seinen Kultur-, Messe- und Sportanlagen belebt werden. Ziel des studentischen Wettbewerbs war es, eine reine Fuß- und Radwegbrücke zu entwerfen. Das Tragwerk soll effizient und ressourcenschonend ausgelegt werden und auch technisch, gestalterisch und ökonomisch überzeugen. Neben dem Institut für Massivbau der TU Dresden gehört der DFG-Sonderforschungsbereich/Transregio 280 „Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen“ zu den Auslobern des Wettbewerbs. WissenschaftlerInnen der der TU Dresden, des IPF Dresden und der RWTH Aachen erforschen darin neue Konstruktionsstrategien für Carbonbeton.

Kontakt

Max Herbers

Technische Universität Dresden

Institut für Massivbau

Tel.: +49 351 463 39620

E-Mail: max.herbers@tu-dresden.de